Systema Solar es un colectivo músico-visual de la región Caribe colombiana creado en el año 2006. El grupo, conformado por siete artistas, se caracteriza por los ritmos afro caribeños que denominan “Berbenautika”, recreando la champeta, el bullerengue, la cumbia, y mezclándolos con ritmos como el hip hop, el house y el techno; así es como realzan la potencia de la música colombiana.

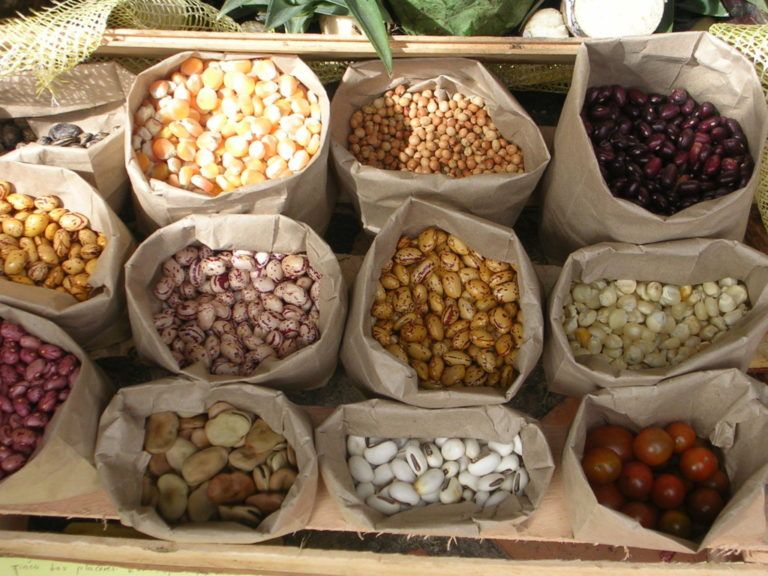

Su canción “pa’ sembrar” es un homenaje a los campesinos y comunidades étnicas, que se esfuerzan por seguir trabajando la tierra con semillas libres. El vídeo, grabado con las comunidades de la vereda Puerto Mesitas en Montes de María, pretende visibilizar la situación en torno a las semillas libres y ayudar a fortalecer el respeto por la tierra, la producción agroalimentaria y agricultura familiar.

Le puede interesar: Campesinos ganan batalla y ya no tendrán semillas transgénicas en municipio de Nariño

En Colombia, el tema de las semillas ha enfrentado una serie de momentos que marcaron, hasta el día de hoy el funcionamiento de las mismas. Para 2017, según Acosemillas, gremio que aglutina a empresas nacionales y multinacionales, el mercado de semillas en Colombia movió $222.281 millones, lo que significó una reducción de 9% frente a la cifra registrada en 2016, que fue de $243.749 millones.

La importación de semillas se incrementó un 5% en valores, pasando de US$65,6 millones en 2016 a US$68,8 millones en 2017. Las especies que más se importaron fueron maíz, forrajeras, hortalizas, árboles, frutales, fríjol y remolacha. Para comprender estas cifras, y lo que representan actualmente, es necesario revisar las acciones que históricamente han contribuido a la situación actual de las semillas.

Resolución 970 de 2010

Por medio de esta resolución se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para siembra en el país. Basada en la idea de que debido a la evolución que ha tenido la agroindustria, se hace necesario expedir una legislación de semillas para siembra.

Se determina entonces la semilla certificada, que corresponde a un sistema de producción sistemático supervisado por el ICA. Es decir, aquella semilla genéticamente modificada que se propone una agricultura más competitiva. No obstante, al ser resultado de un proceso ajeno a las prácticas ancestrales de las comunidades campesinas y étnicas del país, deja como “ilegales” a las semillas que se produzcan por fuera de esos parámetros.

Convenio UPOV

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, oficialmente un organismo internacional, protege las obtenciones vegetales que puedan ser registradas y que cumplan los requisitos exigidos por el tratado internacional. Trabajando entonces, por la privatización de las semillas mediante los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales.

Le puede interesar: Preservar tradiciones campesinas con la protección de semillas nativas

En Colombia, este convenio fue ratificado a través de la Ley 1518 de 2012, como parte de las obligaciones contraídas frente a los Tratados de Libre Comercio (TLC) para tratar de homogeneizar y fortalecer los regímenes y acuerdos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio en el mundo.

Resolución 3168 del ICA de 2015

Tras una serie de inconvenientes alrededor del impacto que estaba teniendo la resolución 970, se propone no aplicar más esta resolución a las semillas nacionales y trabajar en una mesa técnica que busque una nueva propuesta para semillas certificadas que no afecten al productor agropecuario.

Sin embargo, la resolución no fue suspendida, sino que se crea la 3168 que no presentaba cambios importantes a la anterior, y que continuaba respaldando normas que regulan la producción de semillas, y que además obligan a que únicamente se comercialicen las protegidas legalmente.

Para los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, las semillas nativas son consideradas un bien fundamental para la vida, la cultura y la salud. Además de representar un aprovechamiento racional de los recursos y una continuidad de los conocimientos tradicionales. Como estrategia para la preservación de estas semillas, nace Red de Semillas Libres; espacio que pretende fortalecer y visibilizar los procesos locales de recuperación, manejo y libre circulación de semilla.

Esta Red se encuentra trabajando de la mano de organizaciones locales y sociales, ONG, pequeños productores y grupos académicos en zonas de Antioquia, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, con el principal objetivo de promover acciones sociales y locales para enfrentar los impactos de los cultivos transgénicos y los agroquímicos sobre las semillas criollas, proponiendo una Colombia libre de transgénicos.

Por: Karina Porras. Periodista.

Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.