Artículo publicado en el número de julio-agosto 2021 de “El mono azul”, el suplemento cultural de la edición en papel de Mundo Obrero (gracias a J.M. Martín Medem y a Gema Delgado, por invitarme a publicar este pequeño homenaje a el Jesús, y también a las personas que me regalaron sus palabras sobre el amigo y el maestro).

Filósofo, comunicador, cartógrafo, mediador… en todas esas facetas de su vida intelectual el Jesús ha sido, sobre todo, mestizo y escuchador. Académicamente se doctoró en Europa y humanamente en Colombia, dónde no sólo se encontró con la comunicación sino también con Elvira, su compañera de existencia, y con una ciudadanía que miraba de manera diferente la vida.

El maestro

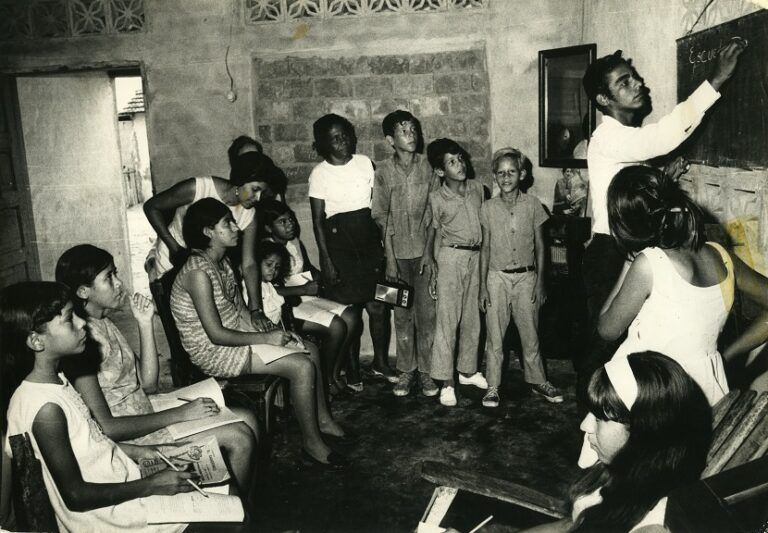

En sus clases decía que había que escuchar, también a las y los estudiantes. Una de sus primeras prácticas era mandarlos a que escucharan la ciudad. Porque la base del diálogo es la escucha. Así, les pedía ir a la plaza de mercado de Paloquemao y a un supermercado de marca en un barrio señorial. Porque el Jesús siempre se preocupó por lo que la gente piensa, cree, lee, ve, escucha.

Afirmaba que la teoría crítica latinoamericana “oponía su provisionalidad y su impureza a la pseudo-madurez, la coherencia lógica y la pureza de la teoría dominante”. En sus abordajes teóricos se cuestionó acerca de la comunicación, esa aventura con la que se topó y que le llevó “a la choza-favela de los hombres, construida en barro y cañas, pero con radiotransistores y antenas de televisión”; un campo por pensar en el que se encuentran “la trama de palabra y deseo, de memorias y estructuras del sentimiento, de división social y discontinuidades culturales, de apropiaciones y resistencias que [los medios] median y con los cuales tejen las gentes el vivir de cada día”.

En sus viajes de la filosofía a la comunicación, y viceversa, dibujó nuevos mapas para caminar ambas haciendo sesudas y sensibles paradas en Ricoeur, Benjamin, Gramsci o Merleau-Ponty. En sus recorridos planteó nuevos retos, esos que siempre escribía apretando con fuerza el lápiz y separando con un guion los dos vocablos para resaltar su fuerza y construir un nuevo sentido, abordando la importancia de “re-ver el proceso entero de la comunicación desde su otro lado, el de la recepción, el de las resistencias”.

Un amante de la práctica comunicativa para la que demandaba reflexión y acción porque “si la reflexión no abre camino, obstaculiza; si no abre brecha por donde avanzar, paraliza”. Un apasionado de la palabra, a la que defendió de las garras de los teóricos “cuyo ruido nos está volviendo sordos”, sobre todo de la palabra que viene de otras narrativas y que quiere “abrirse camino desde el silencio de los dominados”. En suma, un crítico de la comunicación en su debate con el discurso y el poder.

Siempre lo hizo todo con su tono pedagógico, pero apasionado, para seguir buscando otros lugares desde el que hacerse nuevas preguntas. En esa búsqueda escarbó en las raíces de la relación comunicación-cultura, en Freire y en Fanon, para romper el silencio, la sumisión y la dependencia de un continente con “tantos pueblos forzosamente mudos, amordazados”. Por eso propuso diseñar un nuevo mapa cultural hecho “de continuidades y des-tiempos (…) a medio camino entre el pueblo campesino y el barrio urbano”; con otra idea de cultura, no excluyente, que permitiera reconocer la multiplicidad de las culturas.

También nos mostró cómo “pensar la comunicación a la vez como un proceso social y como un campo de batalla cultural” para luchar contra la dominación desde la conciencia del oprimido. Nos contó del escuchar, del hablar y del mirar “Todo ver implica un recíproco mirar”, lo que supone unas relaciones en las que se entretejen tanto “el esfuerzo por existir, el modo de vivir y trabajar” como el de “representar, la teatralización, la máscara y el rito, esa puesta en escena que es a la vez búsqueda y construcción del sentido, o del sinsentido del vivir”.

El amigo

Me atrevería a afirmar que el Jesús ha tenido, y sigue teniendo, tantas amistades, estudiantes y seguidores como citas sus renombrados libros. Siempre tuvo su casa abierta para visitas. Rodeado de sus libros y sus collages, te recibía en su territorio, una habitación empapelada de libros y recuerdos, el computador permanentemente encendido y sobre el vidrio de su mesa de trabajo lecturas, apuntes y, siempre, un cuaderno listo para ser garabateado y un montón de lápices de colores para hacerlo.

Entre sus amigos, Omar Rincón, tal vez el más cercano, el más seguidor y el más discípulo, el que más le visitaba y escuchaba y quien más actividades y homenajes ha hecho con y por Jesús, se reconoce “fan de el Jesús, por eso tal vez lo siento como un pop–star, un rocker y hasta punkero: una celebrity del pensar distinto”.

Amparo Marroquín desea que “los recuerdos hermosos nos arropen” frente a su pérdida. Y reafirma que “el campo de la comunicación se ha fortalecido y complejizado con la mirada de Jesús, pero, sobre todo, con el regalo de su forma de dialogar con muchos otros. Nuestro maestro ha sido, para toda una generación, no el lugar de llegada sino el punto de partida para leer a otros y leernos en la complejidad que vivimos”.

El periodista, escritor y docente Germán Rey mezcla en sus palabras al académico y al amigo cuando asegura que “hizo de las ideas un camino, de las preguntas un modo de comprensión y de la dignidad humana un desafío irrenunciable”.

La investigadora Marita Mata le recuerda como ese amigo que le acompañó en dolores y amores y que le regaló su familia y sus colegas, “un tipazo que supo leer América Latina en clave de comunicación y cultura” y del que siempre tendrá presente esa afirmación martinbarberiana de que “las palabras había que hacerlas como los hijos… a medias”.

Para el profesor Jorge Iván Bonilla, era una persona “con una capacidad elocuente para moverse en los lugares del ´entre`. De ahí su pensamiento de frontera, su mirada lateral y la atmósfera contaminada, pero a la vez nutritiva, en la que habitaban sus ideas, tan provocadoras y nada complacientes”.

Por su parte, la profesora Nora Mazziotti le consideraba “una de las personas más importantes” en su vida. Como maestro, “porque su obra (me) abrió caminos, incorporó preguntas, hizo visibles temas, relaciones y miradas que hasta ese momento no eran tenidas en cuenta”; como amigo, porque fue “cómplice, cariñoso, apasionado y leal hasta la médula”.

El poeta

En su producción poética se juntan el amor por Elvira y por Colombia, donde descubrió el mundo bebiendo en el Magdalena, velando el sueño al Cauca y clavando su tienda en la sabana bogotana con su compañera y socia, tan presente en su poesía como en su vida.

En el poema El guerrero y el árbol, escrito hace más de medio siglo, adelantaba la realidad colombiana de hoy:

“Un pueblo nuevo

que ya quiere reconquistar su nombre y que le sobra

dignidad y coraje para enfrentarse al odio y la mentira

durante tantos años amasada.

Ha desamordazado las palabras y los colores,

anda buscando a gritos su verdad sepultada

bajo siglos de barro y está desenterrando

sus raíces para encontrar su voz.

Y ya la tiene,

más viva que ninguna en el planeta,

forjada en fuego antiguo, insobornable,

cruda como la luz que la alimenta”.

El Jesús está con todos nosotros, con los de antes y con los de después, que seguirán leyéndolo como un referente de la comunicación y la cultura. Como un buen ser humano, de palabra y de acción “La palabra explicita la conciencia que viene de la acción y hecha pregunta horada el espesor macizo de la situación, rompe el embrujo de la pasividad frente a la opresión”. Un pensador de la comunicación desde la cultura que hacía uso de “palabras generadoras” (Freire) para “instaurar el espacio de la comunicación”. Algo para lo que decía que hacían falta solamente tres cosas: pensar con la propia cabeza, tener qué decir y ganarse la escucha. En eso era todo un maestro, un escuchador mestizo.

*Esta nota periodística no representa la postura de Acción Cultural Popular – ACPO organización dueña de la marca registrada Periódico El Campesino y elcampesino.co. Con ello, tampoco compromete a la organización ni al periódico en los análisis realizados, las cifras retomadas, los entrevistados que aparecen, entre otros.

Por: Ignacio «Iñaki» Chaves – Consejo Editorial El Campesino.