«Perdón, hermanos”, gritó a los indígenas, el papa Francisco en la misa en San Cristóbal de las Casas (México) al referirse al maltrato y la exclusión que han recibido. Igual lo hizo en Puerto Maldonado en Perú y en Chile pidiendo al pueblo Mapuche de no hacer vana su lucha por la justicia usando la violencia.

“Sus pueblos han sido incomprendidos y excluidos. Qué bien nos haría a todos (…) aprender a decir: ¡Perdón! El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita”, dijo el Papa en el Estado de Chiapas donde se concentran cerca del 75 % de las comunidades indígenas en México. Allí, decretó el uso oficial de las lenguas indígenas en las misas.

Escuchando la voz de Francisco el mundo está invitado a reparar y luchar contra las grandes injusticias que en siglos han condenado a los pueblos indígenas a ser parias, desplazados y marginados en su ‘propia casa’. La persecución de indígenas ha sido constante en varios países de la región debido principalmente al negocio de la explotación de sus tierras (ver Laudato Si’ no.93).

El Papa reconoce los saberes de los indígenas

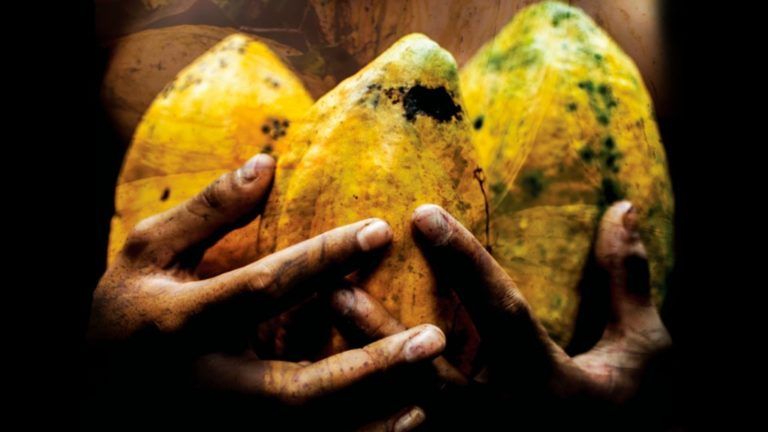

Francisco ha recordado en más de una ocasión que la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas es, especialmente importante, en el cuidado de la Tierra y en la crisis ambiental que ha provocado el hombre ‘aparentemente civilizado’ que no respeta la Creación de Dios.

Aire limpio, agua y alimentos saludables no tienen valor y, sin embargo, la cultura extractiva y del descarte pone en el pedestal de la ambición a recursos como petróleo, oro, minerales varios, madera. Todo por encima de la vida y de quien la cuida: los indígenas. Un defensor de los derechos humanos comentaba en Colombia: un día beberemos agua con arsénico y comeremos carbón.

Francisco expone el perfil profético de la Iglesia, capaz de hacer de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas los “principales interlocutores” en todos los asuntos pastorales y socio-ambientales en el territorio.

El Sínodo de los obispos sobre la región Panamazonía que se realizará en octubre de 2019 es una oportunidad de cambio de marcha. El Papa latinoamericano ha considerado importante unir esfuerzos para salvar una región que involucra a 8 países y donde viven alrededor de tres millones de indígenas, representando alrededor de 390 pueblos y nacionalidades distintas.

Así, se denuncian nuevos colonialismos “enmascarados de progreso”, tras 500 años después de la conquista, más o menos 400 años de misión y evangelización organizada, y 200 años después de la independencia de los países que configuran la Panamazonía.

En el documento preparatorio para el Sínodo 2019: Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia por una ecología integral, difundido en junio, se afirma que el 75% de la población amazónica vive en la ciudad, desplazada de su tierra ancestral, o por la colonización cultural que hace que los jóvenes emigren casi por obligación.

Un porcentaje considerable de indígenas viven en la pobreza y en la marginación, por ende se cuentan entre las personas más pobres del planeta, pues el 15% de la población más vulnerable pertenece a esas comunidades.

El 5% de la población más pobre del planeta tiene rostro indígena y ellos sufren exclusión social, xenofobia y discriminación política en varias naciones. Se trata de 5000 grupos con una población de 370 millones de personas (casi el equivalente de los habitantes de Estados Unidos) repartidos en más de 110 países y hablan aproximadamente 7000 lenguas, según datos de la ONU.

Con motivo del día internacional de los pueblos indígenas 2018, instituido por la ONU, recordamos algunas frases del papa Francisco alrededor de la causa de estas comunidades:

“Es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. Los indígenas no son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios”.

“En diversas partes del mundo, los indígenas son objeto de presiones para que abandonen sus tierras, a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura”.

“No olvidemos que la desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. Y la única manera de que la cultura no se pierda es que se mantengan en dinamismo, en constante movimiento”

“Ustedes (los indígenas) son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la casa común”.

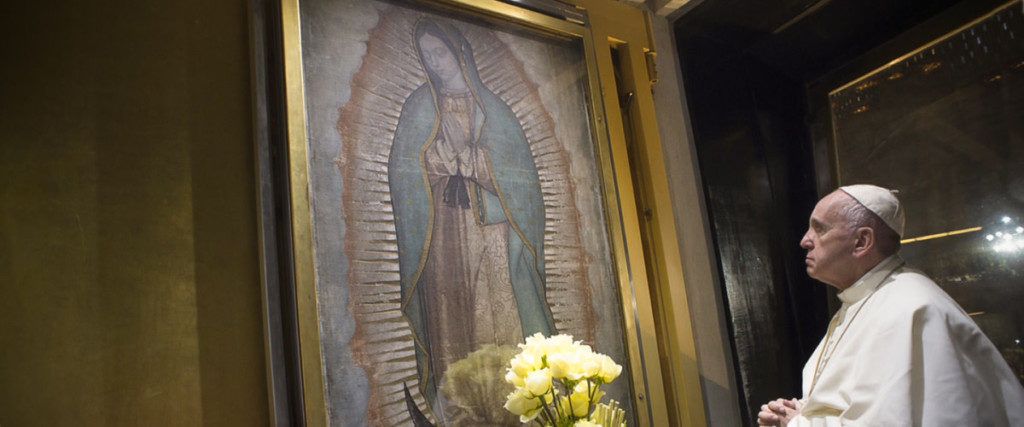

“La Madre de Dios es figura de la Iglesia y de ella queremos aprender a ser Iglesia con rostro mestizo, con rostro indígena, afroamericano, rostro campesino, rostro cola, ala, cacaxtle”, dijo el papa Francisco en la homilía con motivo de la Fiesta Litúrgica de la Beata Virgen María de Guadalupe este martes 12 de diciembre de 2017 en la Basílica de San Pedro.

“Todos los esfuerzos que hagamos por mejorar la vida de los pueblos amazónicos serán siempre pocos. Felicito a aquellos que, por medio de la pintura, la literatura, la artesanía, la música, muestran su cosmovisión y su riqueza cultural”.

“Hemos de romper con el paradigma histórico que considera a la Amazonía como una despensa inagotable de los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes”.

“La defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida”.

“Sigan defendiendo a los pueblos en aislamiento, son los más vulnerables. Su presencia nos recuerda que no podemos seguir disponiendo de los bienes al ritmo de la avidez del consumo. Es necesario que existan límites que nos ayuden a preservarlos de todo intento de destrucción masiva de su hábitat”.

“La Amazonía es una reserva de cultura que debe preservarse ante los nuevos colonialismos”.

“Nuestras sociedades necesitan corregir el rumbo y ustedes, los jóvenes de los pueblos originarios, pueden ayudar muchísimo con este reto, enseñándonos un estilo de vida que se base en el cuidado y no en la destrucción”.

Por: Ary Waldir Ramos Díaz

*Tomado de aleteia.org