Poder ver al mismo tiempo los árboles y los bosques está a punto de hacerse más fácil, gracias a una nueva herramienta de acceso abierto desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos (NASA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Con el apoyo del equipo del motor de Google Earth y el Programa SilvaCarbon del gobierno estadounidense, se ha podido desarrollar una herramienta que permite a toda persona realizar un seguimiento del uso del suelo y los cambios del paisaje en cualquier lugar.

Collect Earth Online (CEO) aumenta el poder de la herramienta Collect Earth de Open Foris de la FAO, que durante los últimos años ha permitido recopilar datos sobre el uso de la tierra, la deforestación y con otros fines con la ayuda de imágenes satelitales.

Le puede interesar: Achiote chocoano en el mercado internacional de colorantes naturales

CEO se convertirá en una tecnología central que apoyará el estudio mundial de teledetección de la FAO. La nueva plataforma está basada en la web, es gratuita, disponible para cualquiera, no requiere descargas ni instalación, y permite a los usuarios examinar de forma sistemática cualquier ubicación de la Tierra con datos satelitales.

La herramienta de nueva generación facilita la realización de encuestas, la recolección de muestras y el uso de técnicas de “colaboración voluntaria” (crowdsourcing). Se puede acceder a CEO mediante un simple clic en un enlace http://collect.earth/ y registrándose en la plataforma.

“Esta innovación permite la recopilación de datos actualizados sobre nuestro entorno y sus cambios de una manera más eficiente y participativa gracias a los expertos locales que conocen el paisaje y la ecología subyacente.

Por lo tanto, nos ayuda a obtener y mejorar las contribuciones útiles en un momento en que los desafíos ambientales están adquiriendo una importancia urgente y sin precedentes», señaló Mette Wilkie, Jefe de Políticas y Recursos de la División Forestal de la FAO.

“La plataforma CEO es una plataforma de crowdsourcing basada en imágenes satelitales que cambia la forma en que recopilamos datos sobre la Tierra”, señaló por su parte Dan Irwin, Gerente del Programa global SERVIR para la NASA. «Aprovecha cuatro décadas de datos satelitales –añadió- y puede ayudar a los países de todo el mundo a cartografiar y monitorear mejor sus bosques».

Collect Earth Online está ahora disponible a través de Open Foris de la FAO, un conjunto de herramientas y plataformas que rompen las barreras tecnológicas existentes. CEO utiliza herramientas y tecnologías innovadoras de monitoreo de bosques y tierras y permite elaborar de forma rápida los datos de referencia para bosques y otras evaluaciones de paisajes.

CEO se integrará a principios de 2019 en SEPAL (Sistema de acceso de datos de observación de la tierra, procesamiento y análisis para la vigilancia de la superficie terrestre), la potente plataforma de la FAO basada en la nube. Ello facilitará la vinculación de los datos de referencia directamente a las cadenas de procesamiento para generar mapas, datos y estadísticas precisos y transparentes.

“La incorporación de Collect Earth Online a Open Foris de la FAO refuerza aún más el conjunto integral de herramientas innovadoras para medir, monitorear e informar sobre los bosques y el uso de la tierra. Cuando se usa en combinación con SEPAL, CEO permitirá a los países avanzar rápidamente en la lucha contra el cambio climático”, aseguró Tiina Vahanen, Coordinadora para REDD+/Monitoreo forestal nacional de en la FAO.

SERVIR es un programa administrado conjuntamente por la NASA y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que desarrolla de forma conjunta servicios geoespaciales de última generación para ayudar a mejorar la toma de decisiones ambientales entre las naciones en desarrollo en más de 45 países.

Cuenta con centros regionales en Kenia, Níger, Nepal, Tailandia -donde se realizó gran parte del trabajo inicial de CEO-, y pronto se abrirá un nuevo centro en América del Sur. El Programa SilvaCarbon del Gobierno de los EEUU brindó igualmente apoyo financiero y experiencia técnica en el desarrollo de CEO y actualmente se encuentra elaborando materiales de capacitación.

Más accesible y fácil de usar

Cualquier persona puede utilizar CEO como aplicación independiente. Obtendrá así acceso a imágenes satelitales de alta resolución de múltiples fuentes, así como imágenes históricas y mosaicos de la red Landsat de la NASA y el sistema Sentinel de la Unión Europea.

CEO se integrará en SEPAL -la potente plataforma basada en la nube de la FAO-, a principios de 2019, lo que facilitará la vinculación de los datos de referencia directamente a las cadenas de procesamiento para la creación de mapas. En 2019, CEO también contará con TimeSync, una herramienta de visualización de series de tiempo Landsat creada por la Universidad del Estado de Oregón y el Servicio Forestal de los Estados Unidos.

El monitoreo de los bosques a nivel mundial se ha convertido en una tarea cada vez más exigente y gratificante, ya que su importancia como fuente de madera y combustible se ve ahora agrandada por la concienciación sobre su papel en el almacenamiento de carbono, el control de plagas y la agricultura.

La Unidad de lucha contra la langosta del desierto de la FAO, por ejemplo, ha utilizado herramientas de Open Foris para mejorar sus pronósticos y combatir los brotes de la plaga.

Tanto la FAO como la NASA esperan que surjan otros usos innovadores, como la gestión de desastres y la vigilancia de los glaciares, a medida que más personas utilicen la herramienta. Su naturaleza de código abierto y basada en la nube no solo amplía el acceso, sino que supone una protección contra la pérdida de datos, un valor importante cuando los recursos digitales e informáticos son limitados.

Esto permite perspectivas prometedoras para iniciativas que van desde tratar de proteger el hábitat natural de la vida silvestre hasta proyectos más amplios que miden los vínculos entre la biomasa y la pobreza.

Por estas circunstancias nuestra vida es muy precaria. A la vista están nuestras reducidas viviendas de muros de barro y de techos de paja, sin cemento, sin mobiliario, sin baño, sin más alumbrado que el de un cabo de vela.

Por estas circunstancias nuestra vida es muy precaria. A la vista están nuestras reducidas viviendas de muros de barro y de techos de paja, sin cemento, sin mobiliario, sin baño, sin más alumbrado que el de un cabo de vela.

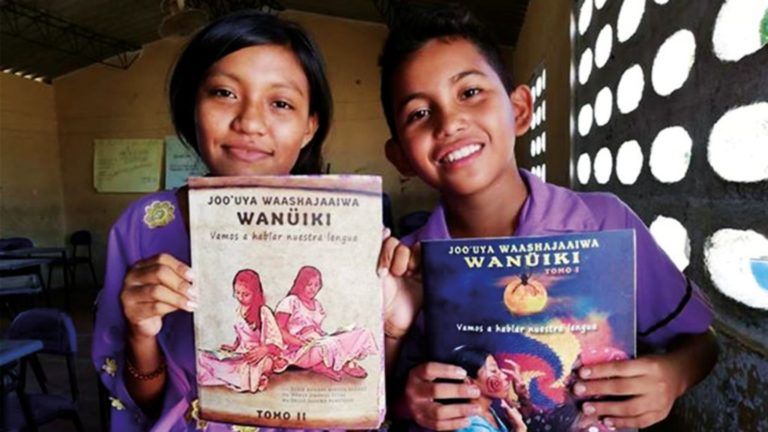

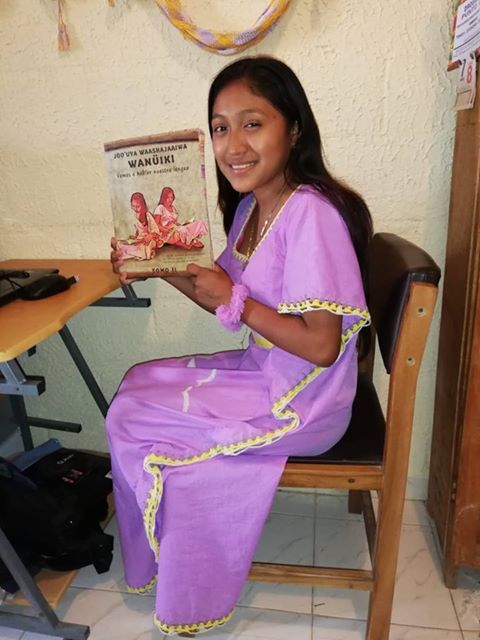

La elaboración de los libros contó con la asesoría de lingüistas de Colombia y Venezuela, gracias a ellos y a la dedicación de Yasir, fue posible elaborar una colección que contiene 5 capítulos, con secciones de ejercicios y una amplia variedad de situaciones comunicativas donde el lector podrá aprender los diálogos básicos y cotidianos del diario vivir de los hermanos wayúu.

La elaboración de los libros contó con la asesoría de lingüistas de Colombia y Venezuela, gracias a ellos y a la dedicación de Yasir, fue posible elaborar una colección que contiene 5 capítulos, con secciones de ejercicios y una amplia variedad de situaciones comunicativas donde el lector podrá aprender los diálogos básicos y cotidianos del diario vivir de los hermanos wayúu.