Entre cables, cuerdas, alambres, pilas, transmisores, receptores, radios de galena y teléfonos, transcurrió de la vida de Monseñor José Joaquín Salcedo. Se trató de un hombre que, motivado por la educación y el servicio a la sociedad, se ordenó como sacerdote en el año 1947.

Tres meses después de iniciada su labor sacerdotal, viaja a Sutatenza y empieza un largo camino por la radio. Todo empezó con una emisora que transmitía música y valores cristianos a través de programas de doctrina cristiana en la radio; pero, en vista de la gran acogida que tuvo, al poco tiempo, decidió que su idea debía ir más lejos.

Le puede interesar: El legado de ACPO en construcción de memoria histórica

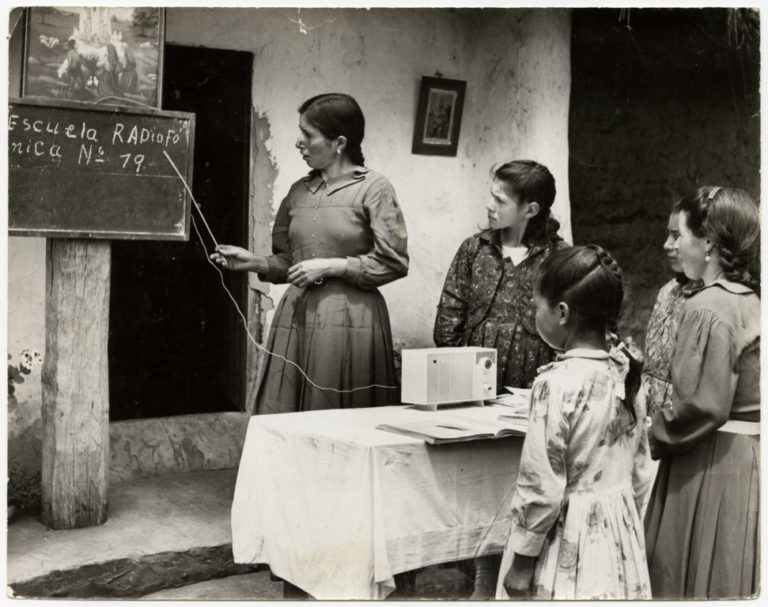

Fue así como Monseñor dio inicio a un proyecto sin precedentes, las Escuelas Radiofónicas, una iniciativa que buscó formar a campesinas y campesinos a través de la radio como medio de comunicación. Y es que claro, Monseñor sabía que la radio era un medio con el que podía llegar a mucha más gente.

El proyecto educativo de Monseñor incluía educación a distancia, no formal, dirigida a adultos campesinos, porque para él, “la educación es para vivir, convivir y dejar vivir”. Así que, hablar de la obra de Monseñor, implica reconocer una labor importante en términos de educación.

Un modelo de educación amplio y flexible

Para Monseñor Salcedo la educación consistía en un proceso en el que los seres humanos eran capaces de transformar y de transformarse; eso se traducía en la importancia de utilizar la educación como medio para mejorar la calidad de vida, para empoderarse y ser partícipes de su propio cambio, personal y comunal.

Monseñor consagró su vida a la educación, lo hizo transmitiendo el modelo de Educación Fundamental Integral, un modelo educativo flexible que se enfocaba en la formación de habitantes rurales adultos a un ritmo personalizado; con una oferta educativa más completa y accesible y respetando la identidad sociocultural de las comunidades.

Las Escuelas Radiofónicas son el gran tesoro de Acción Cultural Popular – ACPO, la organización desde la que Monseñor emprendió este gran proyecto. Sin embargo, el trabajo no se quedó allí y la personalidad inquieta de Monseñor, lo llevó a replicar su trabajo en otros medios de comunicación, fue así como nació el semanario El Campesino.

De las Escuelas Radiofónicas a las Escuelas Digitales Campesinas

El mundo tecnológico actual es exigente, por lo que ACPO, fiel a su filosofía, ha actualizado los medios para llegar a los habitantes rurales. Hoy por hoy, ACPO continúa su labor de inclusión social, cultural, productiva y digital del pueblo colombiano mediante proyectos que incorporan las tecnologías de la información y la comunicación.

Su vida y obra ha representado un camino importante para Sutatenza, municipio boyacense en el que se enaltece su legado; por eso la comunidad sutatenzana en compañía de las autoridades municipales, rendirá honor a su natalicio el día de hoy a partir de las 8:00 am en el monumento a San Isidro Labrador.

Será un evento que congregará a todos aquellos que se han sentido vinculados con un proyecto educativo que marcó la historia de Colombia. La agenda cuenta con la realización de actos culturales, protocolarios, eucarísticos y de entrega de condecoraciones para el gran líder comunitario del municipio.

“El subdesarrollo está en la mente del hombre”

Por: Lina María Serna. Periodista – Editora.