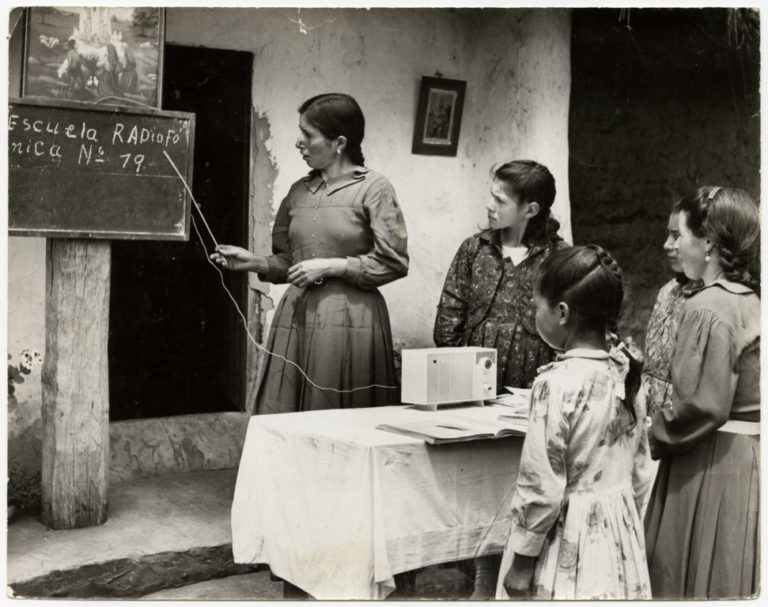

La radio es un medio de comunicación con bastante predominio en el área rural colombiana. Se trata de un medio que, por medio del AM (amplitud modulada) y FM (frecuencia modulada), logra llegar hasta todos los rincones de nuestro país.

Pese a que la frecuencia FM tiene mayor popularidad en el mercado radial, debido a la calidad y claridad de los sonidos que transmite, la frecuencia AM se lleva los créditos en términos de alcance. “AM llega donde usted quiera, cosa que no pasa con el FM”, comenta Iván Darío Cadena, locutor de Armonías del Caquetá, emisora que hace uso de esa frecuencia.

Le puede interesar: Cartagena del Chairá: vivir de la leche en un puerto olvidado

Y bueno, es que en varios municipios de Caquetá la comunicación, telefónica y radial, se complica, así que las emisoras del departamento trabajan día a día buscando estrategias que les permitan llegar a la mayor cantidad de oyentes posible.

Además, el trabajo radial desde los municipios se realiza “con las uñas”, las emisoras no tienen mucho presupuesto, las instalaciones y equipos son limitados y el personal de planta, en su mayoría, se desempeña en el oficio de manera empírica. Esto último es de resaltar, pues demuestra que, para ejercer el periodismo en el Caquetá, no hay obstáculos.

Un medio al servicio de la Colombia rural

Pero aquí la intención no es ganar oyentes desde el punto de vista comercial, sino afianzar más audiencia que se pueda beneficiar con programas formativos, informativos, de evangelización, reflexión y discusión, sobre temas importantes para la población en Caquetá y en toda Colombia.

De manera que, en la búsqueda por fortalecer su trabajo, dos emisoras caqueteñas se han encontrado con que organizaciones sociales del país están dispuestas a “echarles una mano” y buscar juntos la manera de conseguir ese gran objetivo.

Fundación Bolívar Davivienda y Acción Cultural Popular – ACPO, son las organizaciones que llegaron hasta Caquetá para acompañar esta invaluable labor. Lo hicieron los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, a través de dos jornadas de fortalecimiento en comunicación, periodismo rural, redes sociales y publicidad, en las emisoras Armonías del Caquetá y Chairá Estéreo, todo esto en el marco del proyecto Mundo Joven.

Se trató de un trabajo conjunto con miembros de ambas emisoras, quienes coincidieron en que la radio es un medio de comunicación que se debe potenciar constantemente, a través de diferentes herramientas, entre ellas, las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TICs.

Le puede interesar: Las mujeres que con hilo y aguja le tejemos el ala rota a la paz

Pese a que el camino en cada emisora no ha sido fácil, ambas cuentan con el apoyo de la comunidad que, siempre atenta, se preocupa cuando por alguna razón se interrumpe la señal de transmisión radial y se lo hacen saber a quienes hacer parte de esta; cuando eso ocurre, los integrantes de cada emisora saben que algo están haciendo bien, pues la comunidad los reconoce y se extraña cuando no los escucha.

Yolanda Rodríguez y Alba Magaly Ospina son dos de las mujeres que participaron en las jornadas de fortalecimiento, ninguna tuvo que estudiar periodismo para dejarse contagiar por la pasión de un oficio que encuentra su recompensa en el carisma de la gente. Aun así, ellas han buscado la manera de capacitarse y formarse, para continuar aportando al trabajo que día a día construyen junto a sus compañeros de cabina.

“Aprender del campo, del medio ambiente, de nuestro ecosistema, de la fauna y flora, y principalmente de lo que producimos y consumimos”, es lo que dice Guelmer Cáceres, locutor de la emisora Chairá Estéreo, para resaltar la importancia del campo y sus habitantes, y de paso, enfatizar que la radio como medio de comunicación debe estar al servicio de la Colombia rural.

Por: Lina María Serna. Periodista – Editora.