Hasta hace unos meses las personas con discapacidad auditiva en el municipio de Guarne, ubicado en el Oriente Antioqueño, no contaban con espacios apropiados para su formación y mucho menos para ingresar a la competencia laboral o educativa.

Pero esa situación no fue impedimento para que Daniela María Zapata, una intérprete de Lengua de Señas Colombiana, dedicada y soñadora desde niña, encontrara en este arte de la comunicación, la magia para entregarles especialmente a su mamá y hermano sordos, todas y cada una de las expresiones del lenguaje que hacían de ellos seres iguales a los demás dentro de su hogar. ¿Pero esa inclusión llegaría a la sociedad externa?

Le puede interesar: Batuta, la música como eje y tejido entre territorios rurales

La realidad es otra. El facilitador de las Escuelas Digitales Campesinas – EDC, pudo hablar con Daniela cuando desde la Secretaría de Salud por intermedio de la Dra. Diana Casas, se manifestó la necesidad que estas personas y sus cuidadores, pudieran hacer parte del programa Escuelas Digitales Campesinas de ACPO, con una visión de inclusión para su desarrollo de socioeconómico.

El camino de la inclusión social en Guarne

Que, en Guarne, y en general en Colombia, no existan carreras universitarias en las que se dispongan las herramientas, dispositivos tecnológicos y el apoyo de un intérprete para el buen desempeño académico de las comunidades sordas, pone en desventaja a una población que por años se ha enfrentado a situaciones de exclusión social.

Quien mejor que Daniela para contarnos esta realidad en el municipio de Guarne, “Nací en una familia de personas sordas comenzando por mi mamá y cuando tenía 5 años, nació mi hermano sordo a quien prácticamente crie. Desde ahí brotó en mi la pasión tanto por la comunidad sorda como por la Lengua de Señas Colombiana, especialmente al sentir como eran excluidos.

Así fue como empecé a mirar qué posibilidad había, dónde podía estudiar, dónde me podía preparar para ser intérprete, teniendo en cuenta que en nuestro país esto es muy complejo pues no hay ninguna universidad que nos pueda acreditar; sin embargo, en el colegio de mi hermano ofrecieron cursos gratuitos para las familias, donde los martes y jueves viajaba sagradamente a estudiar.

«Logré graduarme como intérprete de Lengua de Señas Colombiana, y gracias a todo el trabajo y el empeño, hoy tememos los espacios y estamos formando con mucho esmero y amor a muchas personas con discapacidad y sin discapacidad en el municipio”, DANIELA ZAPATA.

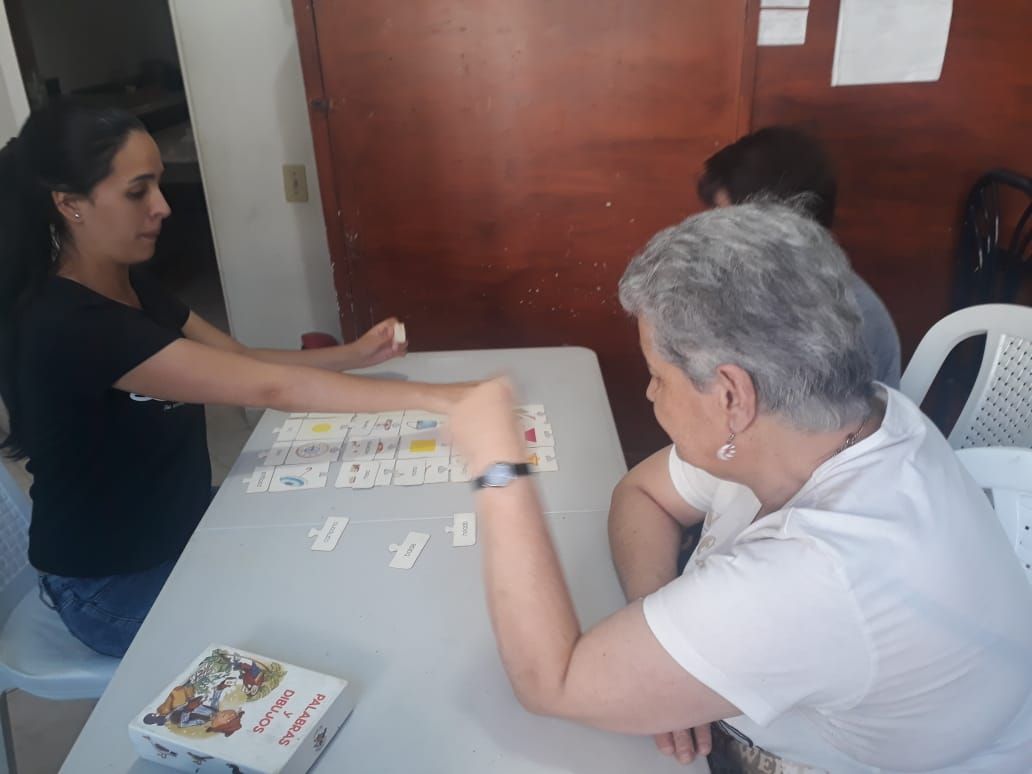

Daniela trabaja para la Secretaría de Salud del municipio en el programa de atención para las personas con discapacidad, no solo auditiva, también física y cognitiva. El programa lo ha manejado con tal pasión, que ha trascendido a las instituciones educativas con el proyecto “Vamos a alfabetizar aprendiendo señas”, donde los jóvenes alfabetizadores toman sus horas sociales para aprender Lengua de Señas, y así convertirse en multiplicadores de educación y proyección social de niños de 6°, 7° y 8° grado.

De esta manera es que se están consolidando instituciones educativas bilingües en lengua de señas en todo el municipio de Guarne, lo que está posibilitando la tan anhelada, inclusión y participación social de manera real de la población con discapacidad auditiva.

Escuelas Digitales Campesinas le apuesta a la inclusión

Esperamos que las Escuelas Digitales Campesinas puedan tener, en un futuro cercano, un intérprete de señas en su plataforma educativa, para que así la comunidad sorda pueda aprender igual que cualquier otro habitante rural en Colombia, eso sí se llamaría inclusión social para la educación del campo colombiano con Equidad, Igualdad y solidaridad.

Daniela, de lograr su sueño, sería la primera instructora en Colombia en lograr estudiantes bilingües en Lenguaje de Señas Colombiana. Felicitaciones a Daniela María Zapata, nueva integrante de la Familia ACPO en el Oriente Antioqueño.

Por: Miguel Ángel Arango. Facilitador de Acpo en Antioquia

Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.