Desde la parte plana del municipio, el facilitador del curso observa las montañas cercanas, altas e imponentes con rasgos de macizo colombiano… sabe que allí, en dos veredas lo esperan campesinos, agricultores, habitantes rurales enamorados de su región, dispuestos a trabajar en equipo para mejorar su calidad de vida; personas adultas y jóvenes, llenas de expectativas y deseosas de aprender.

“¿Qué son las TIC? ¿Para qué nos pueden servir en nuestras veredas?” “Me da miedo, ¡yo nunca he manejado un computador!” “Ah, sí, ¿Facebook y Whatsapp? sí las he usado, pero en mi celular”. Son algunas de las preguntas y comentarios que “el profe” se encontrará al llegar a Rio Negro y a La Laguna; por eso se dirige con ánimo a dichos lugares para resolver estas inquietudes a través de las Escuelas Digitales Campesinas.

Le puede interesar: «Por la vida y los derechos», la voz de las mujeres que suena en Caquetá

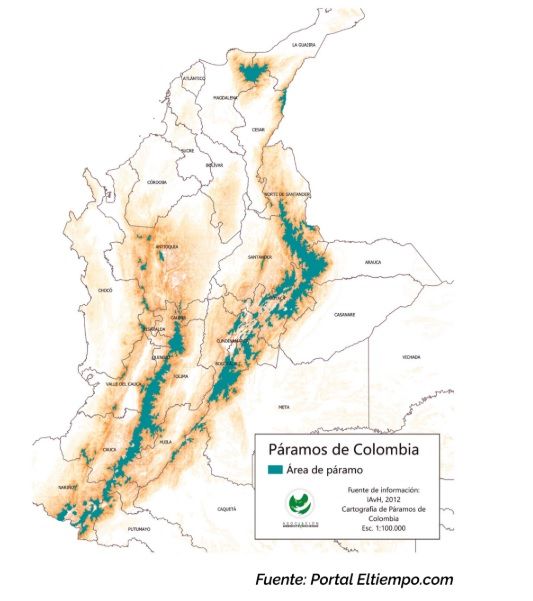

Inicia la travesía: el profesor se transporta en motocicleta gracias al servicio que ofrecen personas de la región; sale del pueblo cruzando La Paila, uno de los primeros ríos que se encontrarán en el camino. Atrás va quedando la cabecera municipal de Corinto, donde habitan aproximadamente 13.070 personas; el resto de habitantes del municipio se ubica en la zona rural: cerca de 18.802 que completan el total de aproximadamente 33.872 habitantes de este municipio caucano, perteneciente además al corredor ecológico del Parque Nacional Nevado del Huila.

A pocos minutos de la salida del pueblo y habiendo recorrido unos 5 kilómetros, el profesor forastero ya se encuentra a los pies de la cordillera central. Subiendo unos 6 kilómetros más, y cruzando un afluente conocido como Rio Negro, se encuentra la vereda del mismo nombre; el colegio Carmencita Cardona de Gutiérrez es el lugar de encuentro, en el que habitantes de las veredas Crucero La Secreta y Rio Negro emprenden esta hermosa aventura formativa en Alfabetización Digital, con el fin de fortalecer los proyectos de sus acueductos rurales, tarea que ya vienen desarrollando con el acompañamiento de las personas que ejercen el cargo de profesionales de ASIR SABA.

Líderes y comunidades reciben con alegría sus clases

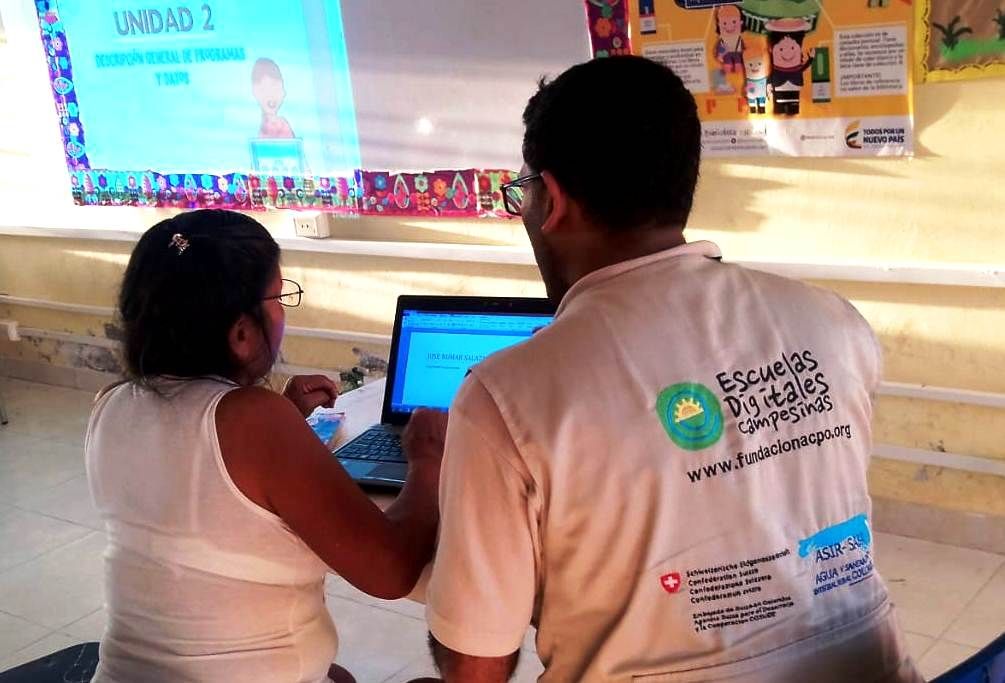

El recibimiento amable de un grupo de hombres y mujeres de diversas edades, la mayoría de los cuales hacen parte de comunidades indígenas del Cauca, no se hace esperar: fontaneros, tesoreras, secretarios, presidentes de JAC y de otras instancias, delegados de las juntas de los acueductos y personas usuarias en general, reciben al profesor con alegría e inician las clases muy entusiasmados, reunidos en la sala de sistemas con mucha aplicación para crear –casi todos por primera vez– sus correos electrónicos y registrarse en la plataforma de EDC.

En una montaña vecina, otro grupo de nuevos estudiantes aguarda su turno. La antena de telecomunicaciones ubicada en la cima, es señal indiscutible de que allá está la vereda La Laguna; en este caso, el lugar de encuentro es la escuela Media Naranja. Pero para llegar a ese destino, el profesor debe “escalar” la montaña por carreteras empinadas y destapadas, hasta pasar las aguas de la Quebrada Seca; las montañas de Corinto pueden alcanzar hasta 4.000 metros de altura… y al parecer, a La Laguna le faltan sólo unos metros para llegar a dicha medida.

Una vez recorrido el camino, podemos comprobar qué tan grande como la montaña, es la disponibilidad de este segundo grupo para aprender cosas nuevas y que su amabilidad es tan notable que toda la clase puede transcurrir en un ambiente familiar y divertido, conociendo las partes del computador y sus aplicaciones en la vida rural, tal como lo hicimos en la primera clase.

Gracias a la gestión adelantada previamente por el profesional Javier Escobar de ASIR SABA, al apoyo del rector del colegio y de los profesores de las veredas, y gracias al servicio prestado por los vecinos, hoy podemos compartir con gozo que el curso de Alfabetización Digital de las Escuelas Digitales Campesinas ha sido recibido como en su propia casa por nuestros nuevos 47 estudiantes del municipio de Corinto, para apoyar el proceso de formación de las personas beneficiarias del Proyecto ASIR SABA de COSUDE – Embajada Suiza. ¡Gracias, Corinto!

Por: Andrés Laguna. Facilitador de ACPO en Corinto, Cauca.

Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.

Narrativas de paz, voces y sonidos

Narrativas de paz, voces y sonidos