En la actualidad, los procesos de agricultura atraviesan por diferentes problemáticas que se deben considerar como consecuencia de las enfermedades en los cultivos. Las cuales día tras día son más agresivas y deprimen la productividad del sector, sin contar el uso de fertilizantes que pueden tener un impacto negativo para los suelos.

Como respuesta al problema nace Biocultivos, un proyecto de investigación posteriormente convertido en empresa, liderado por Juliana Sarmiento, oriunda de Ibagué. Esta iniciativa financiada por el SENA, se enfocó en la búsqueda de tratamientos eficientes para el manejo de cultivos

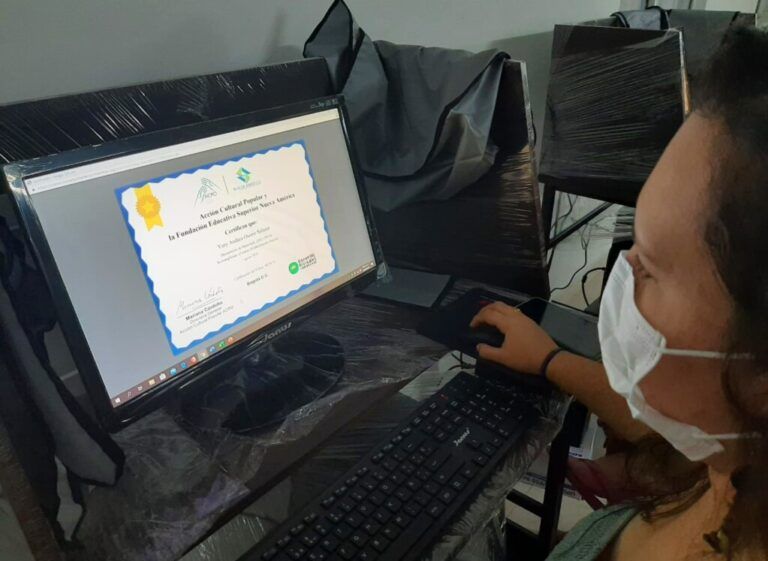

Le puede interesar: Certifican a productores agropecuarios por sus buenas prácticas sanitarias

Durante dos años de desarrollo lograron seleccionar cuatro microorganismos; generando prototipos para ser probados en diversidad de cultivos. La verificación de la eficacia fue exitosa, y empezó la fase de registro y búsqueda de normativas en torno a esta nueva industria que nacía.

Después de gestionar los permisos de venta ante el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y tener un mercado semi-comercial, en el 2009 construyen su propia planta industrial en Ibagué, que contó con el apoyo de Colciencias y sus accionistas.

Biocultivos trabaja dos líneas: la nutrición y la estabilidad vegetal, a través de bioinsumos que logran hacer la integración entre los microorganismos y las plantas. De forma que los nutrientes que se aplican en la planta los absorbe generando un proceso eficiente en la nutrición, reemplazando los costosos fertilizantes sintéticos.

Otra de las labores que se destacan, es la sanidad de diferentes enfermedades que sufren los cultivos, y que se resisten a los productos químicos convencionales. Esto gracias al desarrollo de los biocontroladores hechos a partir de hongos y bacterias que logran hacer un control de estas enfermedades.

Los bioinsumos han tenido una destacable participación nacional, su mercado arrancó en las zonas arroceras, expandiéndose a los cultivos de tomate, maíz, algodón, soja, caña, papa, aguacate y lechuga.

En la actualidad, se encuentran abriendo mercado en Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, además, de buscar la exportación de sus productos naturales y amigables con el medio ambiente a Europa y Estados Unidos.

Por: Stefanny Núñez Hernández. Periodista.

Editor: Karina Porras Niño. Periodista – Editora.