Radio Mundo Rural: ¿Qué puede esperar el agro del nuevo Gobierno?

La nueva Ley de Tierras no beneficiaría a los campesinos

“Los ideólogos de estas reformas siguen siendo los mismos sectores económicos. El campesino es una palabra que no existe en las últimas reformas (…) En cambio este proyecto solo beneficiará económicamente al sector agroindustrial y extractivista», dijo Jhenifer Mojica, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), criticando la propuesta del Gobierno sobre la Ley de Tierras, que ya empieza su camino en el Congreso de la República.

Se trata de un proyecto de ley con el que se había comprometido el Gobierno colombiano, tras la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, podrá desarrollar una capacidad de gestión, control y claridad sobre los terrenos baldíos de la Nación, y de esta manera, hacer efectivo el cumplimiento de la función social de la propiedad en el campo.

No obstante, la propuesta del gobierno ya cuenta con duras críticas e interrogantes, aunque las entidades gubernamentales aseguren haber realizado varias consultas previas con diferentes comunidades durante 10 meses.

En el texto del acuerdo se plantea que «el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción, tales como la agricultura campesina, familiar y comunitaria, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala, el sector minero energético, vivienda, infraestructura y servicios públicos, orientado a la generación de capacidades, la competitividad y el fomento de la productividad».

Para Mojica, el documento presentado por el Gobierno planeta varios problemas. Además de que se deja a un lado a los campesino, se cambia drásticamente el significado de ‘campo’, con el fin de atender los intereses de los sectores económicos y las multinacionales. «Trabajador rural es el que trabaja en el campo. Ahora, ¿qué es el campo?. Esto es parte de lo que también cambia este proyecto de ley».

Dichas críticas se dieron a conocer este jueves en el marco del foro “Nueva Ley de Tierras: perspectivas para el campo colombiano”, un espacio en el que comunidades campesinas, organizaciones regionales, académicos y algunos congresistas, estudiaron la nueva Ley de Tierras. Allí se dio lugar a un debate público, en el que se concluyó que dicha ley no cumple con el deber que tiene el Estado frente a la reforma agraria, con la que se debería garantizar el acceso a la tierra para las poblaciones rurales.

Así fue el debate

El evento que contó con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular y Lutheran World Relief se centró en tres perspectivas: el Proyecto de Reforma a la Ley 160 y su relación con las políticas de Reforma Agraria y Desarrollo Rural; los mecanismos de acceso a tierras y ordenamiento productivo, social y ambiental en la ruralidad; y por último, las perspectivas políticas sobre el Proyecto de Reforma a la Ley y Desarrollo Rural.

En medio de esas discusiones, la subdirectora de la CCJ, criticó que Colombia sigue sin valorar el trabajo del campesinado. A su vez, señaló que la puesta en marcha de esta ley va a afectar la disponibilidad de tierras para la agricultura colombiana.

Por su parte, Mauricio Meza, líder ambiental y defensor del Páramo de Santurbán, denunció que “los campesinos vienen siendo despojados y desplazados por los mega proyectos, por la conformación de área protegidas en Colombia. Del articulado de esta nueva Ley, el único artículo que está claro es el número 25, que habla del extractivismo para las empresas mineras y las petroleras”.

Dicho artículo titulado, «Áreas inadjudicables por aprovechamiento de recursos naturales no renovables», señala que las tierras que no podrán ser adjudicadas a los campesinos, serán los terrenos baldíos reservados por la Agencia Nacional de Tierras, en las zonas donde se adelanten proyectos extractivos.

Ante ese artículo, las comunidades campesinas se muestran intranquilas, ya que aseguran que el proyecto de ley le daría un aval a multinacionales y empresas privadas, para usar tierras baldías y así poder desarrollar la explotación de recursos no renovables.

Temas que aborda la nueva Ley de Tierras

Este estatuto contempla temas de caducidad agraria, adjudicación de tierras, administración de tierras baldías y extinción de dominio que tramitará el Congreso. Asimismo, el compendio también contaría con una reforma a la acumulación de terrenos improductivos y baldíos, y de los procesos en donde podría darse lugar a expropiaciones.

En lo que respecta a entrega de terrenos, la ley daría acceso libre para que la ANT conceda –solo por una vez–, baldíos a una unidad agrícola familiar (UAF), pero aplicaría únicamente a quienes demuestren que ocuparon el baldío antes del 3 de agosto de 1994 de forma pacífica y que estos terrenos sean productivos.

La nueva ley es el resultado de un trabajo realizado por parte de equipos técnicos y jurídicos del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y Presidencia de la República.

Por: Andrés Neira. Periodista.

Editor: Mónica Lozano. Periodista – Editora.

Las comunidades rurales, guardianes del oso de anteojos

El oso de anteojos es el mamífero más grande de los Andes. Gracias a su basta capa de grasa y pelaje puede soportar temperaturas por debajo de los 4.000 metros debajo del nivel del mar, es una especie conocida como el guardián de los Andes, ya que su presencia beneficia a otros animales como el venado de cola blanca, el periquito aliamarillo, las ranas arlequines y los tigrillos.

Actualmente, esta especie está en peligro de extinción gracias a la pérdida, transformación de su hábitat y cacería ilegal. La mayoría de muertes se debe a que el hombre ha llegado a ocupar el hábitat de esos animales, por ello, el oso termina siendo víctima del ser humano cuando se alimenta de los cultivos y vacas de los campesinos, o ante el temor por un eventual ataque a la comunidad.

Sin embargo, las personas parecen desconocer el valor que tiene esta especie para la superviviencia de los ecosistemas que habita. Néstor Roncancio, asesor en Biología de la Conservación de la Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de Colombia, explica que el oso “representa la integridad ecológica de los ecosistemas de los bosques andinos y de páramo, en esa medida es un referente de conservación para la calidad de vida de las comunidades humanas que hay en estas zonas”.

El papel de los campesinos como protectores del oso

“La gente no tiene claro que la viabilidad de nosotros como seres humanos en los ambientes andinos depende de la existencia de esta especie. (…) Se debe entender cuál es el vínculo que hay entre estos animales y los servicios que nos provee la naturaleza, y que conservar el oso y la fauna, es garantizar nuestra propia conservación”, dice Roncancio.

Para Parques Naturales, el cuidado y preservación del oso andino es una de las prioridades, por esta razón en lugares como Tamá, Cordillera de los Picachos, Chingaza, Tatamá, Farallones, Munchique y Las Hermosas se vela particularmente por su protección.

El cuidado y existencia de este animal está sujeto al trabajo entre las comunidades que conviven con él y las autoridades ambientales encargadas de su preservación. Todo lo que se haga debe fomentar la calidad de vida de las comunidades campesinas y también la protección de esta especie. (Le puede interesar: ¿Cómo garantizar una sana convivencia entre campesinos y felinos?).

Los proyectos para la conservación de su vida

Desde el año 2007 se trabaja en la estrategia ‘Conservamos la vida’ junto con Wildlife Conservation Society (WCS). Dicha iniciativa foment

Como lo indica Roncancio, “Conservamos la vida, se concibe desde diferentes fases, toda la situación de manejo del oso andino: Diagnóstico, planeación puntual de acciones, concertación y trabajo directo con las comunidades, también implementación y monitoreo de las acciones”.

En Colombia se calcula una población cercana a los 8.000 osos, una cifra que ha ido disminuyendo debido al ensanchamiento de la frontera agrícola y la caza, según señala el Programa para la Conservación en Colombia del Oso andino.

Por: Camilo Aldana – Estudiante de Comunicación Social.

Editor: Andrés Neira. Periodista.

Actuar pronto para prevenir emergencias humanitarias: FAO

Intervenir de forma temprana en los países en los que se prevé que ocurran desastres naturales puede prevenir que las amenazas se conviertan en emergencias humanitarias o mitigar sus impactos, según un nuevo informe publicado hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por cada dólar EEUU que la FAO gastó en intervenciones ganaderas tempranas en Kenia, Somalia y Etiopía a principios de 2017 -mientras los ganaderos se preparaban para otra grave sequía-, cada familia se benefició de hasta 9 dólares, debido a que menos animales morían de hambre y enfermedades y producían hasta el triple de leche.

Los pastores podían también enfrentar mejor su futuro, ya que perder sus animales equivale a perder los ahorros de toda una vida: alimentaría una peligrosa espiral de pobreza y la dependencia de una ayuda de emergencia mucho más costosa.

Invertir en intervenciones tempranas es clave

En el Cuerno de África, la meteorología se ha vuelto cada vez más impredecible. Una sequía sucede a otra, arrebatando a las comunidades pobres sus limitadas posesiones y haciéndolas cada vez más vulnerables. A nivel mundial, los desastres naturales golpean ahora casi cinco veces más que hace cuatro décadas.

“Invertir en intervenciones tempranas no solo es compasivo e inteligente, sino también rentable. Proteger los medios de subsistencia antes de que ocurra un desastre significa una mayor resiliencia frente a futuras crisis, y una menor presión sobre unos agotados recursos humanitarios”, aseguró Dominique Burgeon, Director de la División de Emergencias y Rehabilitación, Programa Estratégico de Resiliencia de la FAO.

“Actuar temprano es crucial y posible, y es también actuar de forma responsable. Existe una evidencia creciente –añadió- de que cuanto antes respondamos, mayor será la capacidad de las comunidades para hacer frente a las crisis”. (Le puede interesar: Consumo de alimentos con pesticidas está enfermando a comunidades indígenas)

Ventajas de actuar pronto

A principios de 2017, cuando las lluvias volvieron a fallar, la FAO se movilizó rápidamente para ayudar a miles de ganaderos en situación de riesgo. (Le puede interesar: Las críticas a la nueva política agraria de la Unión Europea)

Las primeras intervenciones de la Organización se centraron en distribuir alimentos de emergencia muy nutritivos para los principales animales reproductores; ofrecer servicios veterinarios para mantener a los animales vivos y saludables; rehabilitar puntos de agua e instalar depósitos; y capacitar en mejores prácticas y gestión de los mercados pecuarios a los funcionarios gubernamentales.

Como resultado, en Kenia se salvaron de media dos animales más por familia pastoril en comparación con aquellos que no recibieron asistencia; cada niño menor de cinco años en el programa bebía aproximadamente medio litro de leche más por día, lo que representa una cuarta parte de las calorías diarias y el 65 por ciento de las necesidades proteicas diarias de un niño de cinco años.

Por: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

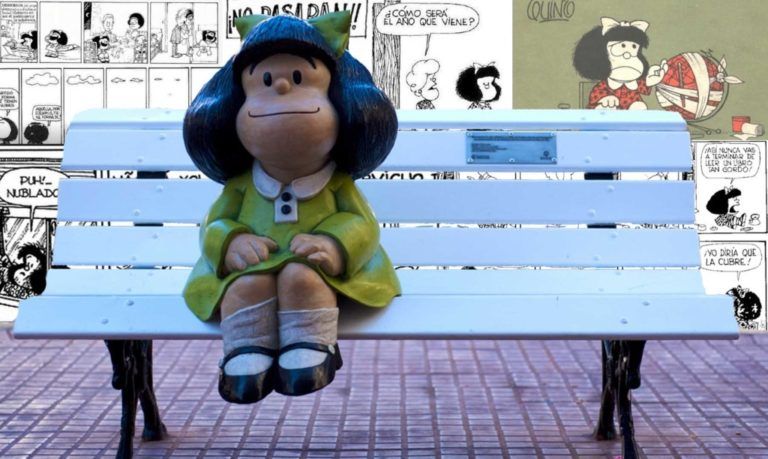

El Evangelio según Mafalda

Mafalda, el personaje que el humorista argentino Quino creó en 1964, encarna a una niña de clase media, progresista, contestataria, rebelde, pacifista y enfadada que no entiende el mundo de los mayores.

Muy bien. ¿Y qué tiene que ver este niña impertinente con el Evangelio?

El escritor Marco dal Corso acaba de publicar en italiano un libro que explora las conexiones entre Mafalda y el Evangelio en un libro que se titula así, El Evangelio según Mafalda (Il Vangelo secondo Mafalda, http://www.claudiana.it).

“Escuchando a Mafalda y la actualidad de su pensamiento, también el pensamiento religioso se pregunta sobre el problema de la pobreza”, explica del Corso. “Cuando la pobreza se manifiesta como empobrecimiento, como proceso de exclusión, entonces… con Mafalda aprendemos a combatirla”.

Un mundo que no encaja

Desde 1964 hasta 1973 se publica la tira de Mafalda en la prensa argentina, hasta pasar a ser un personaje muy amado en otros lugares, también en Europa. Los amigos de Mafalda son Felipe, Guille, Manolito, Susanita… y con ellos comparte la visión perpleja ante un mundo que no le encaja.

Para el autor, Mafalda es alguien que no permite que ante la pobreza la religión espiritualice, sino que la obliga a actuar: “Ningún mensaje espiritualizante podrá evitarlo, y es preciso dar nombre a las cosas y desenmascarar la pobreza: es injusticia”.

No evadirse de la realidad

La sociedad de la competición y no de la colaboración lleva a una perversa exclusión social. Mafalda lo sabe y lo denuncia y “ayuda al pensamiento religioso a no evadirse de la realidad”. (Le puede interesar: Transfiguración: Adelanto del Cielo)

Leer hoy a Mafalda no puede ser un ejercicio nostálgico sino que como dijo Umberto Eco, “en Mafalda se reflejan las tendencias de una juventud inquieta, que asumen el aspecto paradójico del disenso infantil, de un excema psicológico de reacción a los mass media, de una urticaria moral a la lógica de los bloques”.

De Corso ve en la mirada impertinente de Mafalda cómo se conjugan con “la pasión por la justicia y la predilección por los pobres”, un carisma útil y fecundo ante la globalización excluyente. Este autor es profesor en el Instituto Teológico Interprovincial San Bernardino y ha escrito otros volúmenes sobre la hospitalidad, el diálogo interreligioso e incluso sobre Biblia y fútbol.

Por: Miriam Díez Bosch

Tomado de: es.aleteia.org

Las Cartas del Campo: Comunidad se une para elaboración de panela y miel orgánica

En la vereda Bojacá del municipio de Garagoa la comunidad se ha organizado para la implementación de un trapiche comunitario el cual sirve para la elaboración de panela orgánica y miel; estos productos se realizan con estándares de calidad e higiene los cuales sirve como apoyo a la comunidad económicamente y a su vez prestan un servicio a las veredas vecinas las cuales llevan la caña de azúcar para ser procesada y obtener los productos para sus hogares.

En esta producción podemos encontrar un proceso de molido de la caña de azúcar en un trapiche el cual presiona la caña con tres prensas circulares las cuales extraen el jugo de la caña o también llamado (guarapo), estas prensas son impulsadas por un motor eléctrico y el cual si llega a fallar por motivos de servicio es respaldado por uno a gasolina, por medio de una banda impulsada.

El proceso a continuar es colar el guarapo para limpiar impurezas de hay pasan a fondos donde se procede a su cocido a más de 50° grados de temperatura de acuerdo al producto final sea panela o miel, después de este proceso se pasa a enfriamiento al natural para ser empacado en sus respectivos empaques; este trapiche fue construido en conjunto entre la comunidad y la anterior administración de la alcaldía encabezado por el alcalde Reinaldo Vera.

De esta manera el trapiche comunitario de la vereda Bojacá es un ejemplo de superación de la comunidad buscando soluciones para el mejoramiento de su vida diaria. (Le puede interesar: Niña de 12 años pide que se deje de regatear los productos campesinos)

Exportaciones de aguacate hass colombiano siguen creciendo

Considerado como el “oro verde” debido a su textura, tamaño y calidad, el aguacate hass es el fruto que está de moda en las exportaciones. Ha aumentado un 75.301%, es decir que del 2002 al 2009 las ganancias para Colombia fueron de 137.000 dólares, mientras que para el periodo del 2010-2017, ese montó aumentó hasta los 103,3 millones de dólares.

Colombia tiene importantes mercados a los que atacar, ya que el mayor consumidor de aguacate en el mundo es Estados Unidos, mientras que mercados emergentes como Europa y China piden consumir más del producto. Ante ese panorama se cree que esta demanda puede superar la de las flores.

“Tenemos que visualizarnos como un país que puede producir frutas con volúmenes importantes, siempre que se cumplan los protocolos de mercado. Hay espacio para que todos exportemos, teniendo como prioridad la calidad”, dice Aguilar, de Westsole.

Actualmente se exporta Colombia actualmente puede exportar aguacate Hass a Estados Unidos, Panamá, Rusia, Armenia, Kirguizistán, Bielorrusia, Kazajstán, Costa Rica y la Unión Europea. Además la meta del Gobierno es que para 2018 se logre vender 50 millones de dólares en esta fruta.

Calidad del aguacate

“Lograr un aguacate de calidad requiere de una producción tecnificada e industrial con una inversión muy alta y un cuidado extremo de los detalles en todas las fases de su desarrollo”, explica María Fernanda Nossa, Gerente Senior de Marketing de Protección de Cultivos de Basf para Colombia, Venezuela y Ecuador.

Por ejemplo en países europeos y americanos, los estándares fitosanitarios son muy estrictos ya que demandan que el producto llegue en óptimas condiciones para el consumo. (Le puede interesar: El aguacate hass colombiano llega a la mesa de los argentinos).

De acuerdo a la experiencia se sabe que se necesitaron cerca de 12 años de trabajo para obtener la certificación fitosanitaria del ICA, con el fin de exportar la primera producción de aguacate hass colombiano hacia América del Norte.

Por: Camilo Aldana – Estudiante de Comunicación Social.

Editor: Mónica Lozano. Periodista – Editora.

Proyecto busca devolver tierras a 271 comunidades afrodescendientes

El Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Pontificia Universidad Javeriana, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lanzaron este miércoles el proyecto ‘Titulación Colectiva de Tierras Ancestrales’. Una iniciativa que busca saldar la deuda que tiene el país desde hace más de 20 años con 271 consejos comunitarios de los pueblos afrodescendientes, respecto a la titulación de dos millones de hectáreas de tierras y bosques colectivos.

“Esta es la reafirmación de nuestros derechos, de los que hemos estado en esos territorios enfrentando el despojo territorial. Este proyecto nos llena de esperanza, esperanza de un mundo posible para nuestros hijos… Implica también colocar el amor fraternal, y que así como nosotros cuidamos nuestros hijos, sea para cuidar nuestro territorio como espacio de vida. Por eso decimos: el territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende”, dijo Francia Márquez, ganadora del premio Goldman (Nobel ambiental) e integrante del PCN.

La iniciativa fue liderada por el Proceso de Comunidades Negras, y cuenta con el apoyo financiero del Fondo de Tendencia “The Tenure Facility”, una entidad internacional centrada en garantizar los derechos a la tierras y los bosques de los pueblos indígenas y las comunidades rurales. Allí se invirtieron US $1,662,487, que serán destinados a cuatro regiones de Colombia: Caribe, Valles Inter-Andinos, Chocó, Antioquia y Putumayo.

Los beneficios de la paz

“El Gobierno Nacional comprometido con la firma de la paz y para hacerla real, crea la Agencia Nacional de Tierras con una institucionalidad flexible que nos permite hacer esto. Firmar este tipo de convenios en tiempo record. Los que vengan a la ANT tienen que trabajar legal y constitucionalmente, para abrir caminos y tender puentes hacia la paz que tanto necesita el país”, afirmó Elizabeth Gómez, secretaria nacional de la ANT una vez se firmó el acuerdo.

Por su parte, José Santos, fundador del PCN agradeció a la ANT. “Hoy cogemos una lucha más, que es avanzar en la culminación de titulación colectiva, para garantizarle a los renacientes la permanencia en sus territorios. Gracias a los que están contribuyendo con la firma de este convenio, por haberse desplazado desde sus territorios a acompañar este momento y esperamos no ser inferiores a ese legado que nuestros mayores nos dieron”.

Este proyecto contará con la colaboración de expertos legales, técnicos, sociales y topográficos, que le permitirán a la ANT adelantar el proceso de titulación colectiva para 50 consejos comunitarios afrocolombianos prioritarios. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios será garante de que sean respetados los derechos de estas comunidades.

Territorios colectivos en riesgo

El proyecto se crea tras las conclusiones del estudio desarrollado por el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Universidad Javeriana. Allí se evidencia que existen 271 territorios de comunidades afrodescendientes de 18 departamentos y 103 municipios sin reconocimiento legal o titulación colectiva.

Es así como se busca dar respuesta a estos 271 casos, de los cuales el Gobierno asegura no tener registros. De hecho, según el estudio del OTEC, el 29% de los procesos no cuentan con ningún tipo de información frente al estado de la solicitud, el 39% siguen detenidos por falta de documentos y solo el 13% ha tenido auto de aceptación, auto de notificación o visita técnica.

Sumado a lo anterior, estos territorios presentan factores de vulnerabilidad debido al desarrollo de actividades agroindustriales, de hidrocarburos, minería ilegal y legal, y por los proyectos de infraestructura. (Le puede interesar: El cabello afro, símbolo de resistencia)

Titulación colectiva para la conservación ambiental

Y es que de acuerdo a la Ley 70 de 1993, próxima a cumplir 25 años en el mes de agosto, son los consejos comunitarios afrocolombianos los responsables de administrar el territorio que el Estado ha reconocido como propiedad colectiva, supervisando el uso y la conservación de los recursos naturales del territorio, preservando la identidad cultural y mediando conflictos.

“Las comunidades de los Pueblos Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero han garantizado por varios siglos la sostenibilidad de recursos y ecosistemas naturales como parte integral de su noción y vivencia del territorio, asegurando que Colombia conserve el 10% de los recursos naturales y biogenéticos de la riqueza ambiental en el mundo”, afirmó Charo Mina, integrante del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA).

De allí que sea fundamental el reconocimiento de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes, con el fin de conservar los ecosistemas vitales, para la supervivencia y el bienestar de los pueblos. Además, en el contexto actual, «es esencial para lograr una paz estable y duradera”, concluye Johana Herrera, directora del OTEC. (Le puede interesar: La líder afrocolombiana que ganó el premio como defensora del medio ambiente 2018)

Por: Andrés Neira. Periodista.

Editor: Mónica Lozano. Periodista – Editora.

Quinoa: De los saberes ancestrales a un modelo de negocio

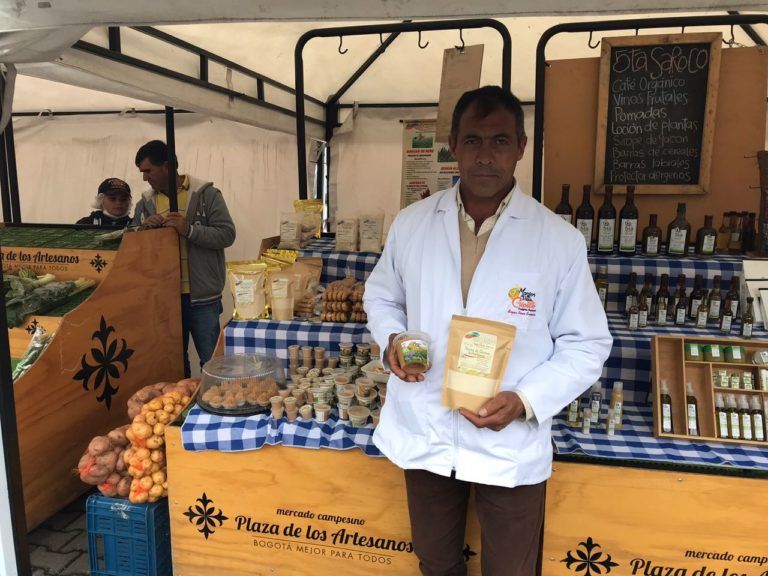

Edgar Ricaurte ha venido rescatando los valores ancestrales heredados de su madre a través de productos procesados con la quínoa. El manjar de papa, las harinas instantáneas y maíz porva (producto similar a la harina de trigo), son los alimentos que ofrece en en mercado de la Plaza de los Artesanos

Él pertenece a un grupo familiar de siete personas. Todos los integrantes de su familia iniciaron un proyecto desde hace siete años basado en la quínoa, pero solo desde hace cuatro han visto luces de esperanza en el desarrollo y proyección de su proyecto.

Cuenta que ha sido gratificante que los productos que comercializa estén teniendo gran acogida tanto en las zonas rurales, como en los mercados urbanos. “He tenido que pasar mucho tiempo de mi vida a ser dedicado y perseverante pese a las miles de dificultades que he tenido soportar con la fe católica que me caracteriza. Dios y la Virgen me han dado la oportunidad de darme a conocer con mis productos renovadores a nivel local, departamental y nacional”, expresa.

En medio de esas dificultades, Edgar cuenta que ha logrado vender la quinoa de otras formas, aprovechando las propiedades de esta semilla que logra revertir el estreñimiento, controlar los niveles de colesterol y disminuir el índice glucémico.

La transformación de estos alimentos, se realiza a través de harinas instantáneas procesadas de cereales de quinoa y amaranto, lo bueno de este tipo de proceso como asegura don Edgar es que no hay cocción, dado que son productos orgánicos.

Así nace el negocio

Sacando provecho a esos saberes ancestrales, este hombre oriundo de Boyacá se da cuenta de que su idea sobre la quinoa puede volverse un proyecto económico y empezó a vender su idea entes gubernamentales. (Le puede interesar: Mercados Campesinos, una alternativa económica y que apoya al sector rural)

«Algunos entes del Estado se dieron de cuenta de mi creatividad e innovación como el SENNOVA SENA, que juntaba entes territoriales en gestión de desarrollo, en innovación e investigación. Gracias a ellos, y en especial a mi profe de Diseño e Imagen Corporativa, me ayudaron a estandarizar mis productos», cuenta.

Y es que las harinas instantáneas procesadas de cereales de quínoa y amaranto, fueron para esas entidades una idea innovadora, debido a que no implica un proceso de cocción y son productos orgánicos, sin saborizantes artificiales ni colorantes. «Con el manjar de papa llevo más de 20 años en proceso. En pruebas piloto elaborándolo con papa, leche, panela y próximamente endulzado con estevia o endulzantes sin químicos», explica don Edgar.

Su proceso para lograr el negocio que hoy tiene no fue fácil. Fueron 171 proyectos, los que evaluó SENNOVA SENA, y solo tres los escogen por ser propuestas innovadoras. «Dentro de esos tres estuvo el mío. Todo gracias a la Dirección Administrativa Departamental en Gestión e Innovación y Desarrollo. Le estamos dando transformación y sacando unos productos innovadores, diferenciales a todos los que existen en el mercado», dice.

Es gracias a ese impulsado, de la mano de las ideas y saberes de Ricaurte que hoy Boyacá le está apostando a los productos con base en la quinoa, al amaranto y la semilla de Chía, ya que tienen unos valores nutricionales altos en proteína. (Le puede interesar: Producción de quinoa en Colombia tuvo un crecimiento de más del 150%)

Por ahora, Edgar espera que sus productos puedan ser exportados una vez cuente con el registro sanitario del INVIMA. Lo anterior, dice Edgar, le permitirá seguir consolidando su empresa para seguir contribuyendo a la seguridad alimentaria de su familia, su región y, por qué no, contribuir con el futuro del su país y el mundo.

«Mi mensaje a todas las personas es una cordial invitación a que se alimenten sanamente. El consumo de nuestros productos les ayuda a contribuir a una salud estable en cuanto a problemas de salud como el estreñimiento. Adicional a esto, contribuir a apoyar el talento la productividad agrícola en nuestra amada Colombia», concluye.

Por: Angelline Molina. Estudiante de Comunicación Social.

Editor: Andrés Neira. Periodista.

Colombia se raja en producción de alimentos orgánicos

Vivir sanamente y por tanto, consumir productos orgánicos se ha vuelto casi una moda, una realidad que para cientos de expertos en materia agrícola, es una oportunidad de lujo para Colombia como país productor. Sin embargo, el país «se raja» en la producción de este tipo de alimentos, como lo asegura en su análisis Ruth Rodríguez Andrade, docente del programa de Zootecnia de la Universidad de La Salle.

Para la profesora, “en una escala de 1 a 10, el país, como decimos los docente, hoy Colombia se raja con una calificación de 4 en la producción de orgánicos, a pesar de contar con un potencial de más de 21 millones de hectáreas viables en producción orgánica». Por tanto, la experta señala que es necesario unir esfuerzos desde la academia, los productores y comercializadores para que el campo crezca y se desarrolle.

¿Cuál es la definición de producto orgánico?

“Aquí a cualquier etiqueta le escriben producto orgánico. Así que el primer paso es definir que se entiende por orgánico. Según la definición del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que define la producción orgánica como un sistema que promueve la producción ambiental, social y económicamente sostenible de alimentos», explica Rodríguez quien agrega que se trata de un alimento libre de pesticidas, transgénicos y químicos.

¿Cómo responder a las tendencia Crudivegana y Km0?

Los alimentos orgánicos juegan un importante papel ante las tendencia actuales. Los crudiveganos son personas que siguen una alimentación a base de frutas, verduras, semillas y germinados que nunca calientan sus alimentos a más de 41 grados centígrados para garantizar que los nutrientes.

Por su parte, los Km0 son productos adquiridos a un productor local garantizando que no se contribuyó a la contaminación atmosférica con el desplazamiento del producto como ocurre al llevarlos a las grandes ciudades.

Dicho lo anterior, Colombia afronta un enorme reto para lograr desarrollar un mercado para el cual tiene todo el potencial. No obstante se trata de una producción pensada desde la nutrición y la sostenibilidad. (Le puede interesar: Maní de los incas, un cultivo que promueve la economía)

Sector por desarrollar

“Aún falta desarrollar muchísimo más el mercado de productos de la leche y sus derivados, carne y sus derivados y huevos, debido a lo tramites exigidos para su fabricación y los costos para su comercializarlos con los estándares de calidad exigidos en la reglamentación del país”, asegura Rodríguez.

Sin embargo, Colombia se destaca en la producción orgánica de cinco productos: el café (con algo más de 10 mil hectáreas), palmito (7 mil hectáreas), frutas tropicales (1500 hectáreas) y cacao y caña de azúcar con valores inferiores a las 500 hectáreas.

La capacidad del país para la producción de estos productos es alta, debido a la alta la demanda que existe por parte de los países con mayores ventas en productos orgánicos. Entre ellos se encuentran: Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Es decir que, estos son mercados potenciales para las empresas colombianas que quieran exportar productos orgánicos en el mediano plazo.

Además, cabe mencionar que mientras en Colombia se usan 5 millones de hectáreas para la minería, mientras que las extensiones de tierra dedicadas a la agricultura no superan las 4 millones de hectáreas, según los expertos. (Le puede interesar: Emisiones de CO2 provocan pérdidas en el valor nutricional del arroz)

Experiencia nacional exitosa

En Colombia existen experiencias exitosas especialmente en agricultura orgánica, a nivel de producción animal la experiencia más exitosa es lo que hoy por hoy, se conoce como la gallina feliz. También existe la intención del Estado por favorecer este tipo de producciones con resoluciones como la 148 de marzo de 2004 que creó el sello único nacional para alimento ecológico”, añade Rodríguez.

Por: Mónica Lozano. Periodista – Editora.