“Es que en este país el sistema educativo es fragmentado y no comprende la relación estrecha que tiene el hombre con la naturaleza, transversal a absolutamente todo lo que nos rodea”, asegura Mateo Estrada Córdoba, indígena del Pueblo Siriano, quien vive en región amazónica de Colombia.

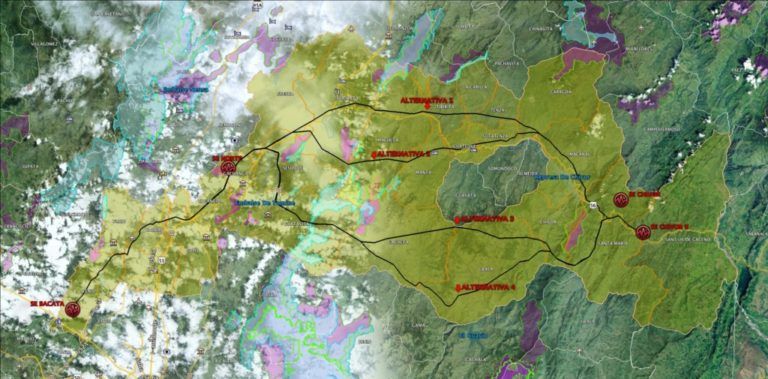

En esa zona amazónica, marcada por la guerra se encuentran los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. Dos zonas que para el 2017, fueron los territorios en los que más se registró tala de árboles, según señala el más reciente informe del IDEAM. (Le puede interesar:Comunidades rurales, agentes claves para combatir la deforestación)

“Antes se tumbaba selva para sembrar coca, pero cuando iniciaron las fumigaciones, las familias empezaron a talar mucha más selva, pero ahora para abrirle paso a la ganadería”, asegura Ruby, habitante del municipio de Cartagena del Chairá.

Las comunidades aseguran que con el posconflicto ha aumentado la tala de árboles. Cuentan los habitantes de esas zonas, que la entonces guerrilla de las FARC, jugaba una especie de papel de “autoridad ambiental”. Eran los guerrilleros quienes definían por qué y para qué se talaba cierta cantidad de árboles para cultivos o ganadería.

Cada finca debía tener el 60% de su terreno en selva., tampoco se podía tumbar árboles que se encontraban a la orilla de los ríos o zonas de reserva, eran unas de las más importantes reglas establecidas por las guerrillas, hoy al no haber llegado el Estado a tiempo, una vez se desarmó la guerrilla, la tala parece desenfrenada y no ninguna autoridad que parezca ponerle fin a esta problemática.

De acuerdo con cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, la deforestación en Colombia aumentó al 23% para el año 2017. (Le puede interesar: ¿Cómo garantizar una sana convivencia entre campesinos y felinos?)

Iniciativas para prevenir la deforestación

Ante tal situación, las comunidades rurales han tomado las riendas en el asunto a través de iniciativas que buscan proteger los bosques. Incluso los niños también se suman a la causa de dicha problemática y desde ya, trabajan para impedir que la tala siga en aumento, ellos saben que ese es el hogar de cientos de especies de fauna y flora, de las cuales muchas son endémicas en la zona.

Por ejemplo, en el marco de la implementación de la modalidad «Comunidades Rurales», del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Vicariato de San Viente del Caguán más de 120 familias de las veredas Patagonia, Luz de Esperanza, Semillas de Paz, Morros Bajos y Morros Altos, se realizaron siembras e árboles, labores de reciclaje y charlas sobre el cuidado del ambiente.

Asimismo, el Ministerio de Ambiente, espera seguir adelante con el proyecto “Estrategia integral de control de la deforestaciòn Bosques territorios de vida”, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas ONU y el Banco Mundial, son algunas de las empresas que apoyan esta iniciativa.

Por su parte, expertos en la materia aseguran que lo más importante para enfrentar esta situación es fortalecer el papel de las comunidades rurales como protectores de los bosques, así como garantizar la presencia estatal, ya que se señala que las autoridades ambientales no estaban preparadas para afrontar el posconflicto.

Por: Angelline Molina. Estudiante de Comunicación Social.

Editor: Mónica Lozano. Periodista – Editora.