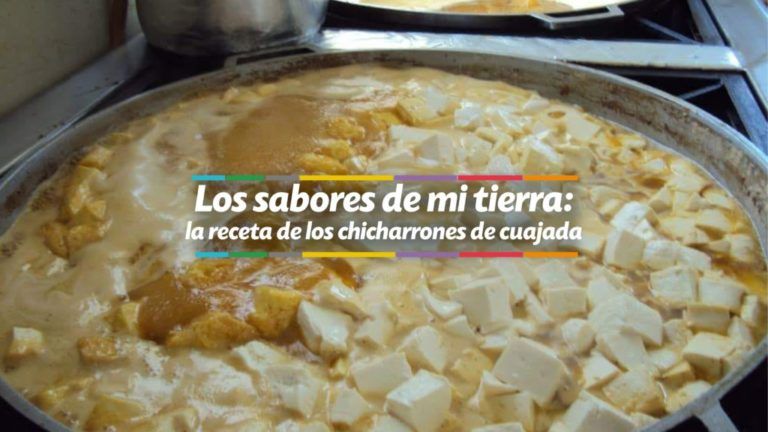

La facilitadora Paula Mondragón, del programa de Escuelas Digitales Campesina y el proyecto de Valores Cívicos y Democráticos, nos hace pensar sobre la importancia de valorar y reconocer la labor de los campesinos del país.

¿Se imagina una vida sin campesinos?

La respuesta que podemos dar a esta pregunta se centra en las siguientes cuestiones ¿qué haría si no contara con alimento? ¿O si el único alimento que existiera fuesen los empaquetados o las gaseosas?

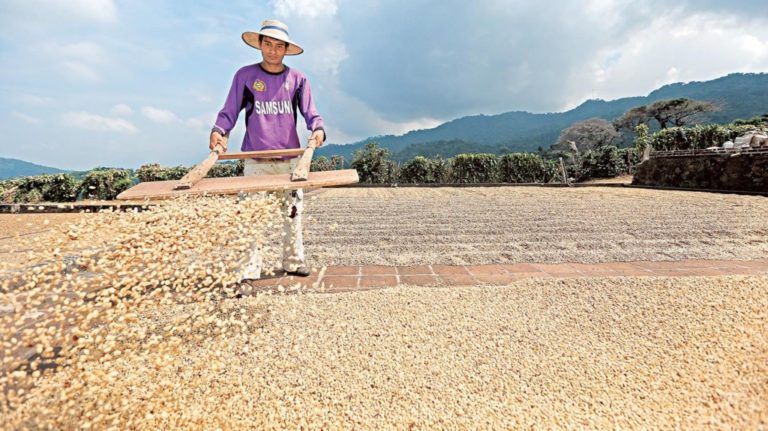

Muchas veces somos ajenos y quizás poco agradecidos con las grandes bendiciones que tenemos, el campo y el campesino son como el agua para el pez, sin ellos no podemos vivir, pero, ¿de qué forma agradecemos a estas personas que nos brindan tanto y quizás nosotros nada?

Es triste saber que en la actualidad los campesinos migran a la ciudades, ya que según el director del Dane, Mauricio Perfetti señaló que factores como la reducción de la población menor de 15 años y un incremento en la migración de personas con menos de 30, han influido directamente en la reducción de la población campesina, que según resultados del Censo Nacional Agropecuario (2015) se ubicó en cerca de 5 millones de personas, frente a un poco más de 7 millones en el censo de 2005.

Pues como vemos ya nos estamos quedando sin campesinos ¿pero a qué se debe tal cuestión? ¿Será por la desigualdad y exclusión que sufren por parte de la ciudadanía y olvido del mismo gobierno? ¿O por el pago tan bajo de sus productos ya que a ellos es a lo que más ´´regateamos´´?

Triste es ver como niños de 7 u 8 años, tienen que caminar más de una hora para llegar a sus colegios ya que no cuentan con un transporte o las carreteras rurales son las que más olvido tienen, triste es ver como un anciano o una anciana de 80 años tiene que seguir en siembra y venta de sus productos para al menos tener con que comer y cuando venga a un mercado la gente no compre al precio que ofrece si no por el contrario es ´´caro´´ y pida rebaja del mismo pagando la mitad o incluso menos de lo ofertado.

Por eso esta gran pregunta con la que iniciamos este artículo ¿se imagina una vida sin campesinos? , pues yo no, yo no me imagino una mala alimentación cambiando el arroz por un pedazo de pizza o la papa por una gaseosa, no me imagino el nivel de contaminación o el efecto invernadero producido por la cadena alimentaria agroindustrial ya que nuestros campesinos con menos del 25% de los recursos disponibles, producen alimentos para más del 70% de la población del planeta, ya que según el grupo ETC (dedicado a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos) nos dice que por cada dólar que se paga por un alimento industrializado se deben pagar otros dos dólares en daños ambientales y a la salud y el costo de los daños que ocasiona la comida industrial equivale a cinco veces el gasto mundial en armas

Por esta razón la gran preocupación radica en la falta de atención al mundo rural y a la poca retroalimentación de los ciudadanos con lo que se produce en el campo colombiano. (Le puede interesar: Habitantes rurales piden que la ONU apruebe declaración de los derechos de los campesinos)

Valorar a nuestros campesinos, valorar lo que hacen, tener empatía, reconocer su esfuerzo y dedicación, pero sobre todo ser agradecidos con la labor que hacen día a día; esto marca la diferencia y construye un mejor país, con igualdad, promoción y defensa de nuestro habitante rural.

Por: Paula Mondragón. Facilitadora EDC – ACPO en Boyacá.

Editor: Mónica Lozano. Periodista – Editora.