El Raudal de Mapiripana no aparece con frecuencia en los titulares, pero guarda una historia marcada por la persistencia campesina. Desde esta zona rural del oriente colombiano, productoras y productores han sostenido la vida y la economía local pese a las distancias, las dificultades para acceder a insumos y la limitada presencia institucional. En ese contexto, la entrega reciente de herramientas generó gratitud, emoción y, sobre todo, sentido de posibilidad.

“Una guadaña de estas cuesta más de dos millones, y aquí en el mercado está por lo menos en un millón. ¿De dónde la sacamos nosotros?”, dice Pedro, uno de los beneficiarios, mientras señala los equipos entregados. Esta vez llegaron herramientas pensadas para el trabajo real, escogidas con criterio y valoradas por quienes cada día se enfrentan a la tierra con las manos.

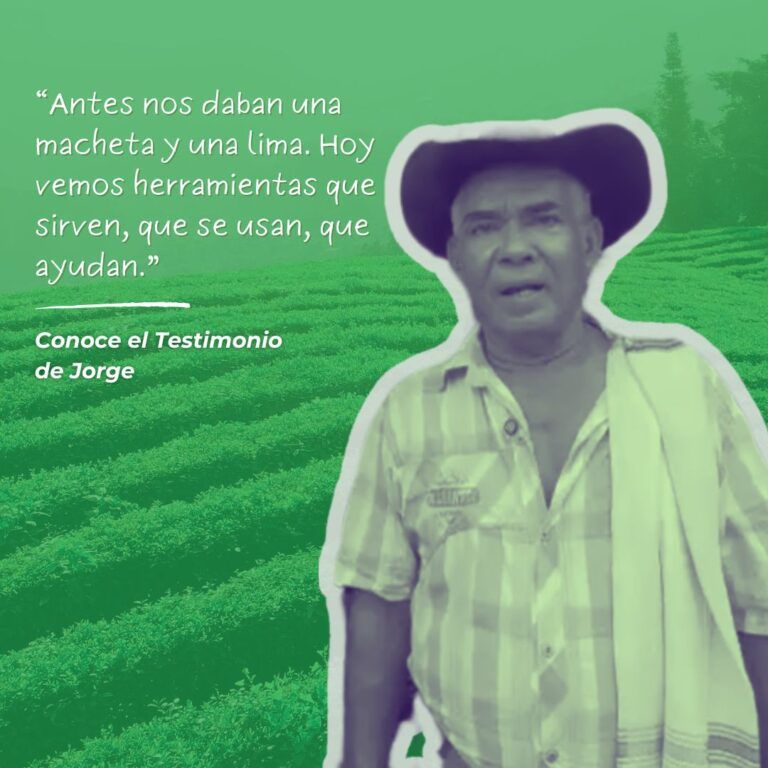

El Raudal de Mapiripana es una zona donde el acceso implica largas travesías por selva y río. Cada jornada de trabajo comienza con esfuerzo físico y se sostiene con la firme intención de cuidar la finca, alimentar a la familia y fortalecer la comunidad. Por eso, cuando los insumos entregados responden a esa realidad, las palabras también toman otro peso. “Hoy esto sí vale la pena”, expresó Jorge, uno de los habitantes que participó en la jornada. “Me motivé a venir porque sabía que no iba a perder el tiempo”, dijo, visiblemente conmovido. Para él y muchos más, lo recibido fue un respaldo al trabajo que durante años han sostenido.

Además de guadañas, la entrega incluyó un vehículo agrícola modelo 2025 diseñado para apoyar las labores rurales. Lejos de ser un lujo, es una herramienta que facilita el transporte de productos, el acceso a zonas de cultivo y el fortalecimiento de las economías locales.

Así, en Barrancominas, una región que ha hecho frente a la lejanía con organización comunitaria y trabajo colectivo, cada herramienta representa un paso adelante. La producción es importante así como el respeto, la dignidad y el reconocimiento. Por eso, cuando lo que se entrega responde a lo que el territorio necesita, la comunidad lo recibe con gratitud y compromiso. Mapiripana agradece, trabaja y cultiva futuro con herramientas que fortalecen su camino.