A comienzo de año, en varias regiones del país se presentan altas temperaturas: durante el día las nubes son escasas por las corrientes de aire que las desplazan y generan un incremento de la radiación emitida por el Sol hacia el suelo, mientras que en las noches toda esa radiación que ingresó durante el día sale hacia la atmósfera y genera el enfriamiento del suelo, lo cual hace que en las madrugadas se presenten las heladas.

Este fenómeno meteorológico provoca un descenso en la temperatura ambiente a niveles inferiores al punto de congelación del agua, ocasionando la formación de capas de hielo en la superficie, y puede producir un daño serio a los cultivos, si no se previenen.

Frente a esta problemática que aqueja a los campesinos en varias regiones frías del país, la profesora emérita Marina Sánchez de Prager, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, considera que “los avances más recientes de la ciencia rescatan la mayoría, si no todas las prácticas que nuestros antepasados efectuaron en el campo”.

Las heladas más frecuentes son las blancas, que, debido a la alta humedad, hacen que cuando la temperatura desciende, el agua se condense y genere ese manto blanco que se observa al amanecer; y las negras, que ocurren cuando hay bajo nivel de humedad y la temperatura desciende por debajo del punto crítico pero hay condensación del agua, que es la que ocasiona mayores daños a los cultivos.

Le puede interesar: La Liga de las Abejas, la apuesta de 10 jóvenes en los Montes de María

En su libro Aportes de la biología del suelo a la agroecología, la docente destacó que “muchos de estos conocimientos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes son reconocidos y valorados por la agroecología y los incorpora a las prácticas a efectuar en sistemas agroecológicos dentro de los principios de sostenibilidad”.

La agroecología tiene como finalidades tanto la conservación de bienes naturales (agua, suelo, atmósfera, territorio, diversidad de recursos genéticos) como que la biodiversidad asegure soberanía, seguridad y autonomía alimentaria, bajos costos energéticos e independencia de la petroquímica, para lo cual se plantea como opción el uso eficiente del Sol, que es la mayor fuente de energía que tenemos.

También se tienen presentes aspectos como el ciclaje, que permita el uso eficiente de los bienes naturales, y aspectos a resaltar como la inclusión social y de género, la justicia social y ambiental, una economía de mercado que permita que las personas accedan a alimentos limpios a precios justos y el diseño de agroecosistemas en los cuales se maximicen rendimientos, dentro de criterios de conservación y uso eficiente de recursos naturales, sin agotarlos ni contaminarlos.

“Para la agroecología, el diseño de sistemas productivos agroecológicos se debe pensar y establecer según las condiciones ambientales, los riesgos y amenazas presentes en las regiones y territorios, debido a que los procesos de producción agraria impactan a la humanidad en su conjunto”, comenta la profesora Sánchez de Prager.

Ese conjunto está compuesto por sistemas biológicos como agua, suelo, ambiente, plantas, animales, microorganismos, ecosistemas y atmósfera, además de sistemas sociales como la organización humana en el territorio y en las regiones, entre otros, la cual está conformada por lo rural y lo urbano.

“Esto, además de lograr la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria, también contempla el componente ambiental ante la crisis que se ha gestado por décadas, los sistemas productivos agrarios alcanzan connotaciones insospechadas unidos a problemáticas actuales, pero también a estrategias alternativas de solución” comentó la docente.

Recomendaciones para la temporada

Señaló además que después de revisar varios casos presentados en la región, la opción más viable para reducir el impacto de las heladas, por facilidad y costos, es el riego.

“Una práctica recomendada en todos los espacios es el uso de riego abundante por inundación, es decir, por gravedad. Se basa en el principio de que el agua empieza su congelación de arriba hacia abajo. La densidad del agua hace que el descenso de la temperatura tarde más tiempo en llegar el suelo”, agregó la docente.

Otra de las formas de aplicación del agua sería de riego por aspersión, sin embargo, como el mayor peligro de las heladas ocurren durante la madrugada, este método no se debe suspender sino conservar hasta dos horas después de que amanezca.

La docente también destacó una forma hallada por el profesor Jorge Vélez, de la Universidad de Nariño, quien estudió la aplicación de abonos orgánicos enriquecidos con melaza, “que les da más calor”, y la siembra –a manera de barreras– de especies nativas forestales con follaje denso, resistentes a las heladas y que favorece un microclima propicio para los cultivos.

Para concluir, la docente aseguró que Colombia está preparada para la agroecología en sus diferentes dimensiones, como práctica, ciencia y movimiento social.

Por eso advierte que “se requiere de voluntad y poder políticos para implementarla, de hecho, el manifiesto de La Habana en torno al proceso de paz en Colombia se podría considerar como una hoja de ruta agroecológica a implementar, en la cual se sientan las bases del buen vivir ciudadano, tanto rural como urbano. De cualquier modo es necesario inculcar la conciencia social y política y que nuestra formación intelectual esté ligada al servicio y desarrollo de nuestro país que nos permitan implementar alternativas de desarrollo sostenibles”.

Fuente: Universidad Nacional de Colombia.

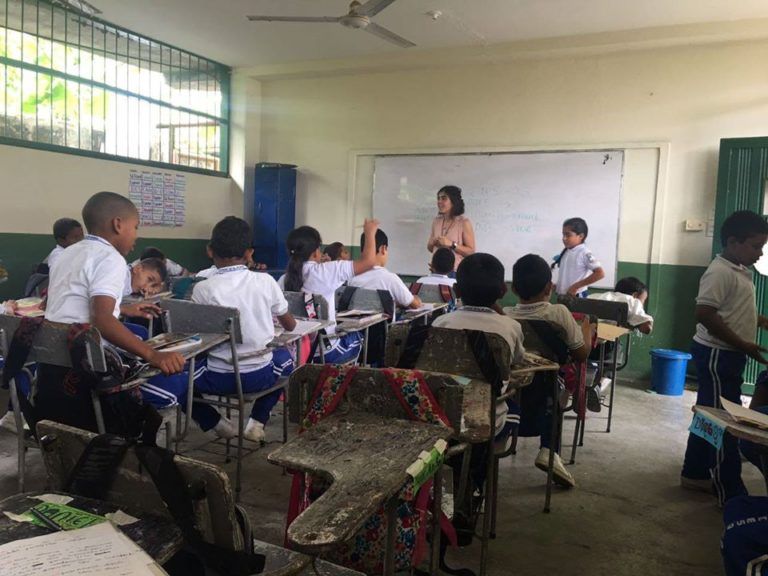

En el municipio de Dabeiba, en la Institución Educativa Madre Laura, sede rural Llano Grande, dos realidades –que antes difícilmente podían convivir de forma pacífica– comparten aula de clase, comunidad, maestra y proyectos. ¿Quiénes son? Jóvenes excombatientes de las FARC y jóvenes de la comunidad.

En el municipio de Dabeiba, en la Institución Educativa Madre Laura, sede rural Llano Grande, dos realidades –que antes difícilmente podían convivir de forma pacífica– comparten aula de clase, comunidad, maestra y proyectos. ¿Quiénes son? Jóvenes excombatientes de las FARC y jóvenes de la comunidad.