Más de 200 líderes de la Iglesia Católica, junto con representantes de América Latina y el Caribe, se reunieron en la Conferencia Episcopal de Colombia los días 23 y 24 de septiembre para abordar la biodiversidad y el cuidado de la «Casa Común». Este evento, enmarcado en la preparación para la COP16, se centró en identificar y promover prácticas de ecología integral impulsadas tanto por la Iglesia como por la sociedad civil, con el propósito de fomentar una paz duradera con la naturaleza.

Reflexión sobre el papel de la Iglesia Católica en la ecología integral

Los representantes de la Iglesia Católica, iluminaron este espacio de reflexión sobre los desafíos ambientales y el papel de las comunidades eclesiásticas. Monseñor Paolo Rudelli, Nuncio Apostólico, monseñor Juan Carlos Barreto, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la CEC, Monseñor Germán Medina, representante de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), Mons. Gustavo Rodríguez, presidente Cáritas LAC, el Padre Pedro Brassesco, Secretario Adjunto del CELAM, y Mauricio Cabrera Leal, Viceministro de Políticas de Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se refirieron a la importancia de ver el Cuidado de la Casa Común de una manera Integral: “Es momento de escuchar profundamente el llamado de la tierra y de los pobres” y reconocer necesidad urgente de un cambio integral que ponga en el centro a la persona humana y su relación con la creación.

En el marco del encuentro eclesial previo a la COP16, la Iglesia Católica, reafirmó su compromiso con el cuidado de la casa común, el respeto por la biodiversidad y el desarrollo de iniciativas sostenibles en colaboración con comunidades indígenas, campesinas y diversas organizaciones territoriales. Este evento, liderado por la Conferencia Episcopal de Colombia, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, CELAM, Cáritas Latinoamérica y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, celebrado en preparación para la COP16 en Cali, reunió a obispos, líderes comunitarios y expertos en medio ambiente para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Colombia y el mundo en materia de biodiversidad y ecología integral.

La Pastoral Social Cáritas Colombiana, junto con Cáritas América Latina y el CELAM, subrayaron la importancia de construir “Comunidades de Ecología Integral”, integrando a universidades católicas y expertos en un diálogo basado en evidencia científica y espiritual. Este diálogo busca respuestas concretas al cambio climático y la destrucción de la Amazonía, considerada uno de los ecosistemas más vulnerables y esenciales para la vida en el planeta.

La crisis ecológica y social: una interconexión ineludible

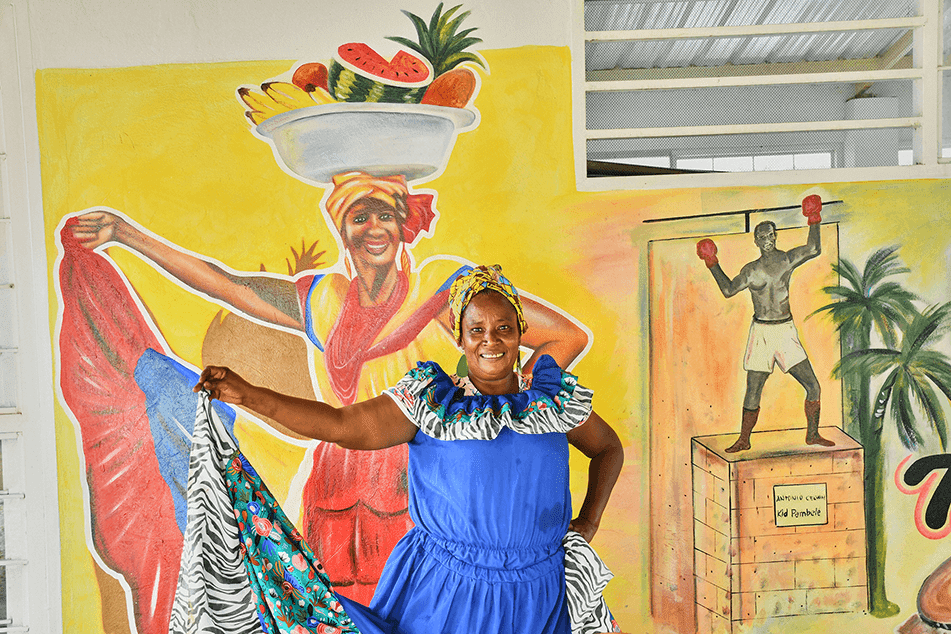

Expertos como el Pbro. Pedro Hughes y Víctor Genina (PhD) estuvieron támbien en este importante conversatorio, donde abordaron la necesidad de una «conversión ecológica», instando a un cambio de estilo de vida que responda a la crisis ambiental, alineado con las enseñanzas del Papa Francisco. El concepto de «fraternidad universal» destacó como pilar fundamental, reconociendo la interdependencia entre la humanidad y la naturaleza. En este sentido, el teólogo Fray Alfonso Murad resaltó que la biodiversidad incluye no solo la vida animal y vegetal, sino también la diversidad cultural y étnica, fundamentales para el equilibrio del ecosistema.

Iniciativas para la sostenibilidad y la justicia social

El evento también abordó proyectos prácticos, como la restauración de manglares en la Sierra Grande de Santa Marta y la formación de jóvenes y madres en prácticas sostenibles. Estos proyectos reflejan el compromiso de la iglesia en la promoción de un modelo de desarrollo que equilibre el bienestar comunitario y la protección ambiental.

Durante las mesas de trabajo, se discutieron temas clave como la protección de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y las economías solidarias, destacando la importancia de prácticas agrícolas responsables que promuevan tanto la seguridad alimentaria como la lucha contra el cambio climático.

Notas que podrían interesarte: Líderes comunitarios en acción: salvando el medio ambiente en Morales, Bolívar.

El papel de las mujeres y las comunidades locales

Uno de los paneles más destacados fue el que trató sobre el rol de las mujeres en la gestión de los recursos naturales. En regiones como el Bajo Chaco, la pastoral social ha promovido programas de seguridad alimentaria y gestión comunitaria del agua, en los que las mujeres juegan un papel central en la preservación del medio ambiente.

Además, se subrayó la importancia de las comunidades locales en la gestión solidaria del agua, como el proyecto «Guardianes del Agua», que fomenta la educación ambiental en las nuevas generaciones.

Conclusiones y hoja de ruta hacia la COP16

El evento concluyó con una serie de estrategias clave para enfrentar los desafíos ecológicos actuales. La primera de ellas es la formación, dirigida a crear conciencia sobre la ecología integral entre los fieles, especialmente los jóvenes. La segunda estrategia es la incidencia, promoviendo la colaboración entre la Iglesia, el gobierno y las organizaciones territoriales para la protección del medio ambiente. También se destacó la necesidad de recuperar los saberes ancestrales y fomentar el intercambio de experiencias exitosas, como las «parroquias verdes».

Finalmente, se hizo un llamado a que la Iglesia asuma una voz más fuerte en la denuncia de crímenes ambientales y en la creación de redes de apoyo a las comunidades afectadas. La colaboración entre la sociedad civil, el gobierno y las comunidades será esencial para llevar adelante las acciones concretas necesarias para proteger la biodiversidad y fomentar un desarrollo equitativo y sostenible.

Este encuentro no solo fue un espacio de reflexión, sino también un avance hacia la construcción de una hoja de ruta para la COP16, con un enfoque en la paz y la justicia para la naturaleza y la humanidad.

Fuente: Caritas Colombia

Editor: Natalia Garavito